Fachbeitrag

Technik

20.04.25

Das Spiel von Material und Licht

Veneers zwischen analog und digital

Wenn minimale Schichtstärken auf maximale ästhetische Ansprüche treffen, ist das zahntechnische Können besonders gefragt. Ztm. Giuliano Pulicati zeigt, wie er im engen Teamwork sowie mit einer durchdachten Kombination analoger und digitaler Techniken ästhetische Veneers realisiert. Sein Fokus liegt auf dem Zusammenspiel von CAD/CAM-Technologie und traditioneller Schichttechnik. Der dokumentierte Workflow von der digitalen Planung bis zur keramischen Finalisierung macht deutlich, wie moderne Materialien und moderne Technologie zu vorhersagbaren ästhetischen Ergebnissen führen.

Die Ästhetik des Lächelns bildet seit jeher das Fundament der prothetischen Zahnmedizin, wobei dies besonders bei Restaurationen im Frontzahnbereich zum Tragen kommt. Betrachtet man die zahntechnische Handwerkskunst näher, so vereint sie in ihrer Ausführung die Essenz von Malerei und Bildhauerei. Während der Bildhauer in seinem Schaffensprozess die symbiotische Beziehung zwischen Material und Licht zelebriert, liegt die Kunstfertigkeit des Malers darin, dem Material Leben einzuhauchen, indem er es durch geschickte Lichtführung zum Strahlen bringt.

Eine besondere Herausforderung stellt das Herstellen hochästhetischer Restaurationen bei minimalen Schichtstärken dar. Während bei konventionellen Präparationen bereits Stärken von 1 bis 1,5 mm höchste Präzision erfordern, potenziert sich diese Anforderung bei sogenannten Non-Prep-Versorgungen. Hier bewegen wir uns in Dimensionen von lediglich 0,2 bis 0,6 mm. Was früher als nahezu unmöglich galt, wird heute durch moderne Werkstoffe realisierbar – ohne dabei Kompromisse in der Ästhetik eingehen zu müssen.

Der Weg zur hochwertigen ästhetischen Versorgung führt über das ausgewogene Zusammenspiel von Zahnarztpraxis, Dentallabor und Patient. Der Zahnarzt bringt zahnmedizinische Expertise ein, der Zahntechniker das handwerklich-prothetische Können und der Patient vervollständigt diese Einheit durch seine individuellen Wünsche und Vorstellungen. Nur wenn alle drei Akteure im Einklang agieren, kann ein optimales Ergebnis erzielt werden. Im vorliegenden Fall stellte sich diese Harmonisierung als besondere Herausforderung dar, da die Patientin aufgrund einer vorausgegangenen, unbefriedigenden Versorgung mit erheblicher psychologischer Vorbelastung zu uns kam.

Patientenfall

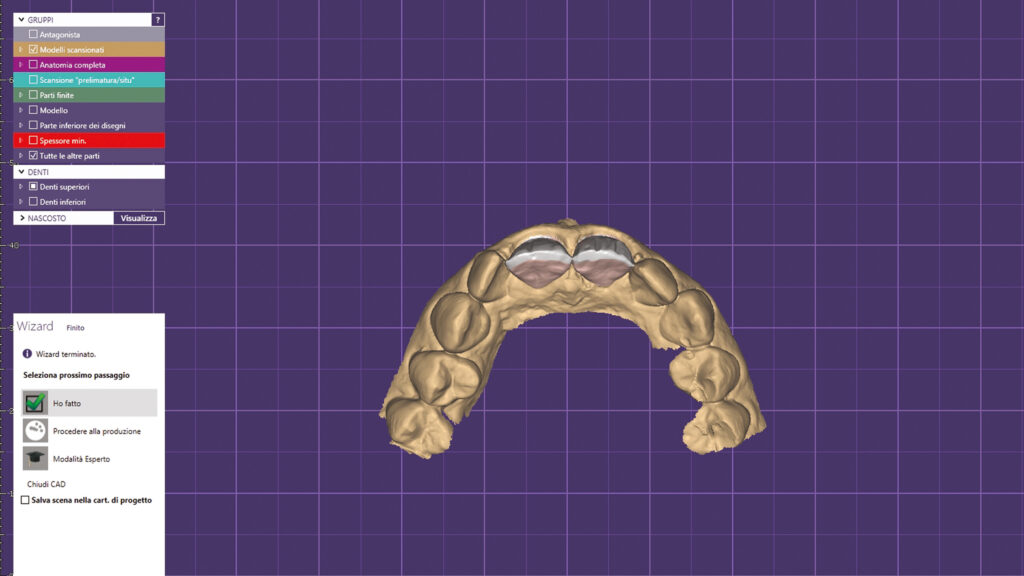

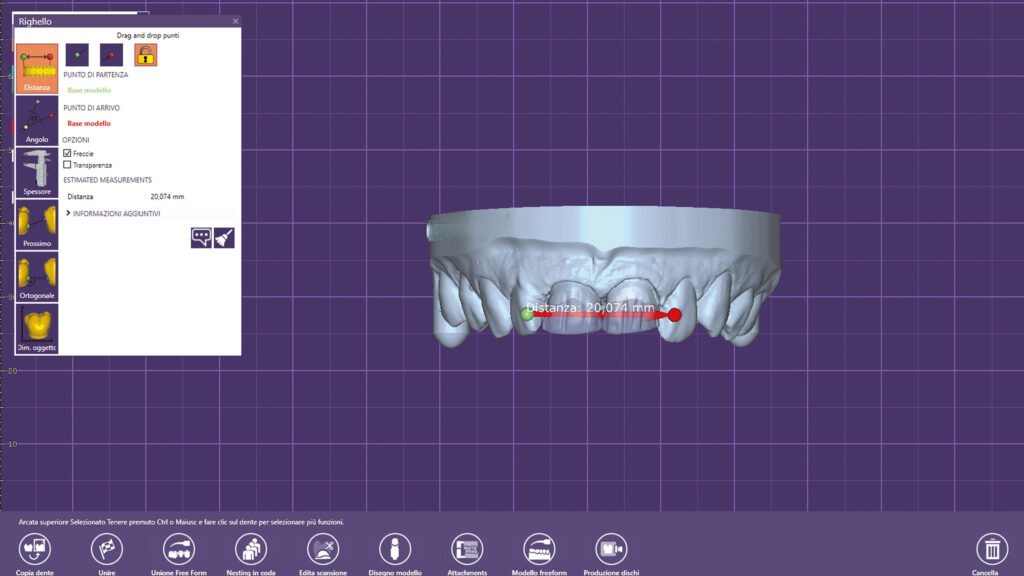

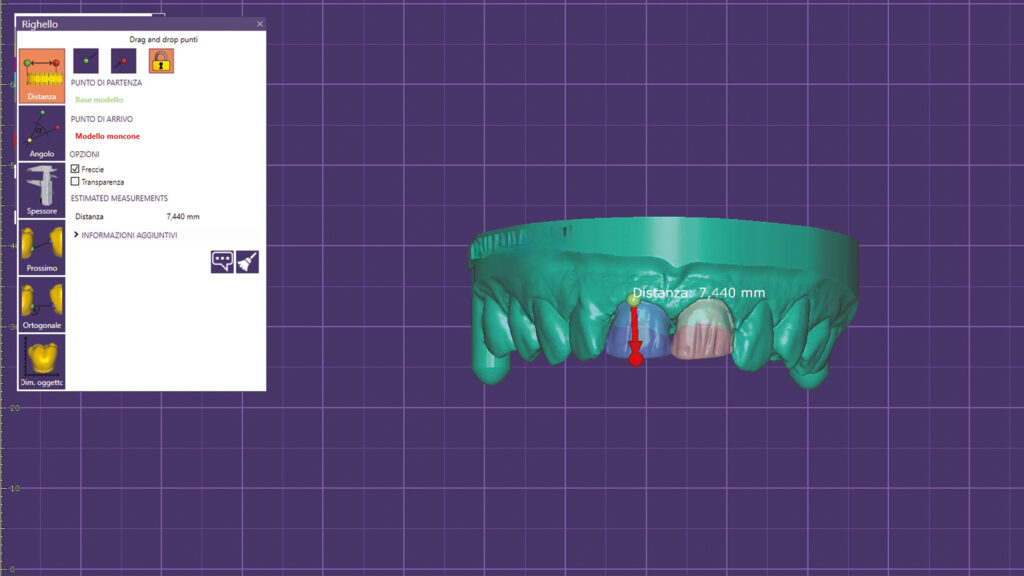

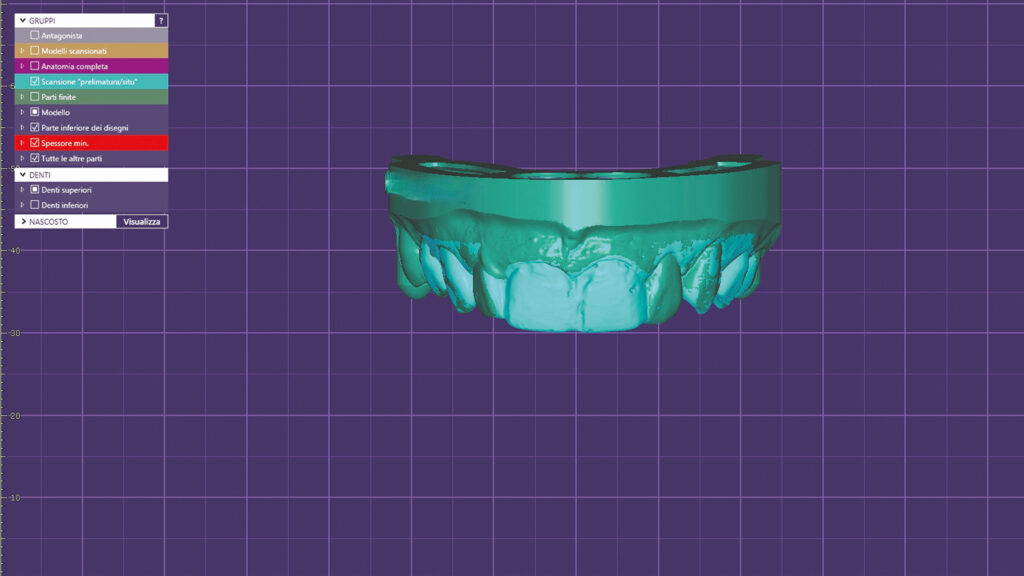

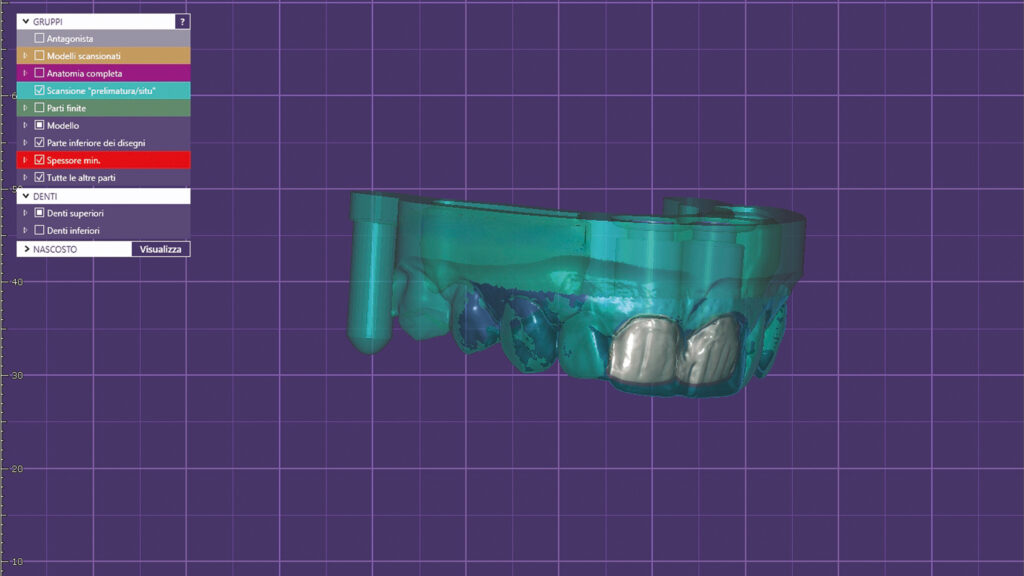

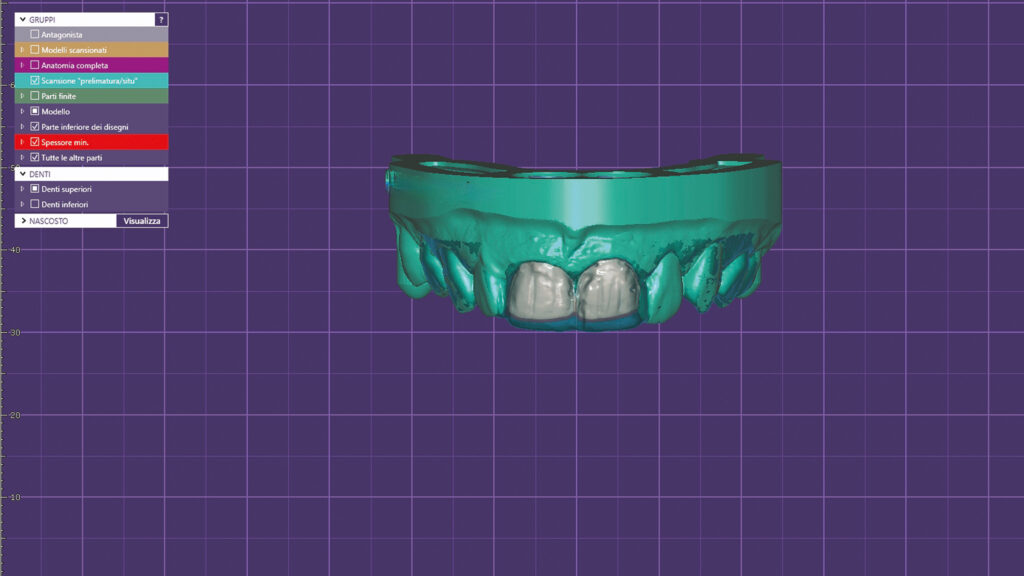

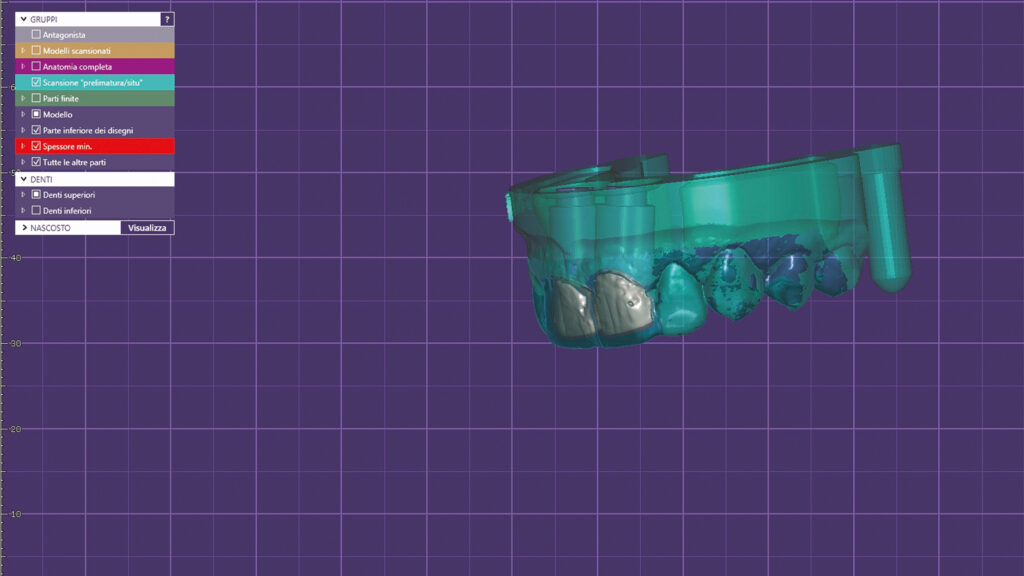

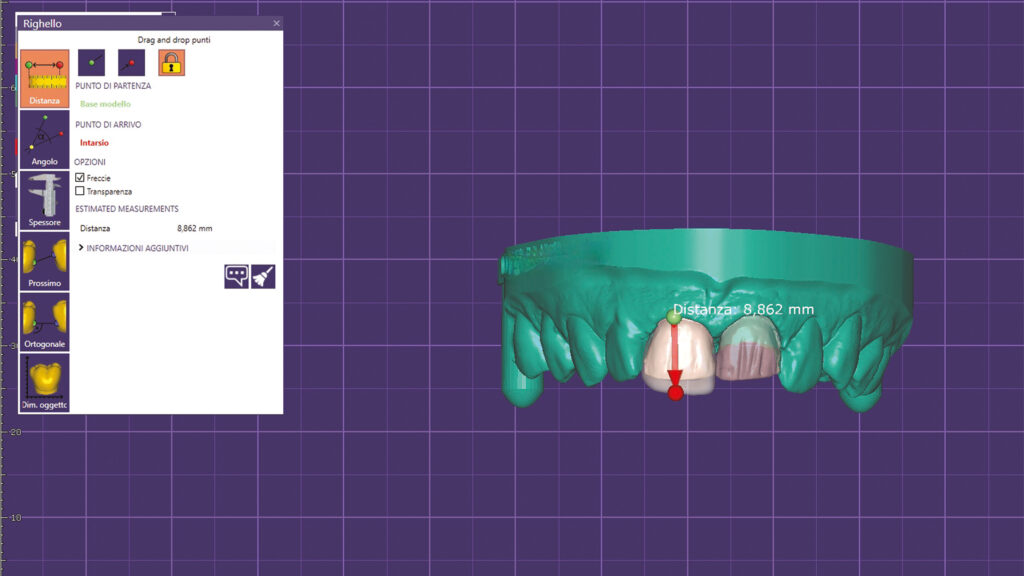

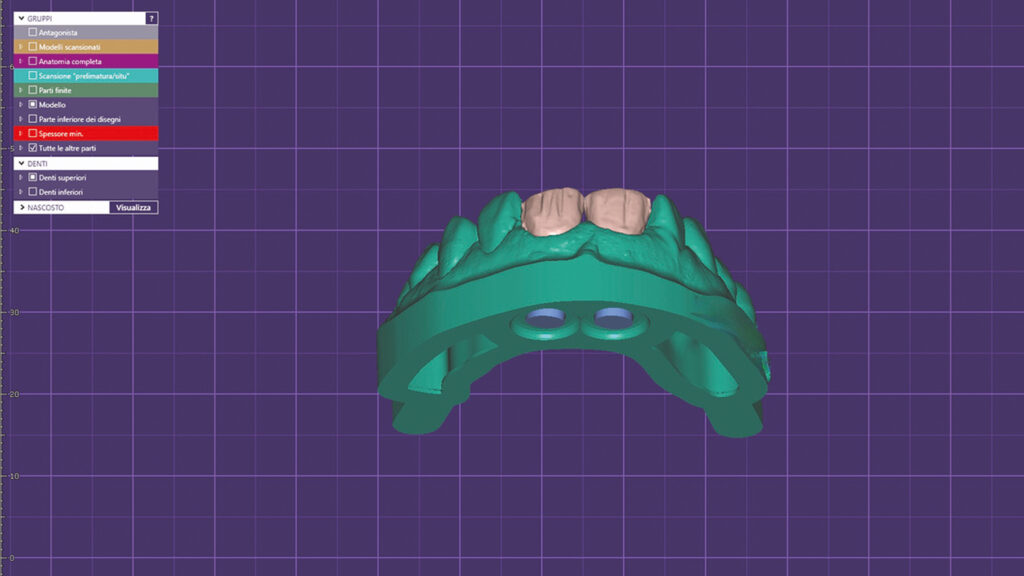

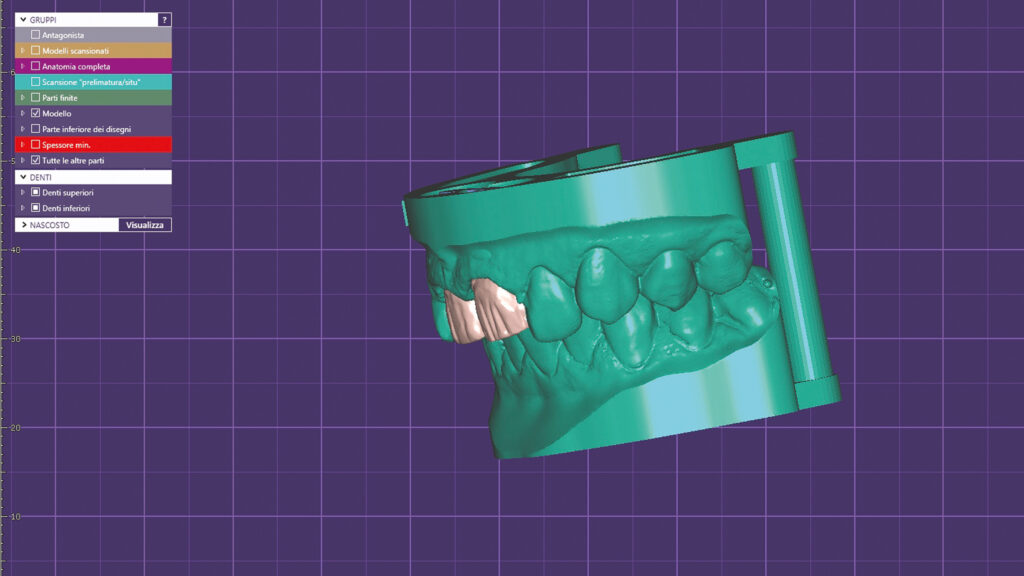

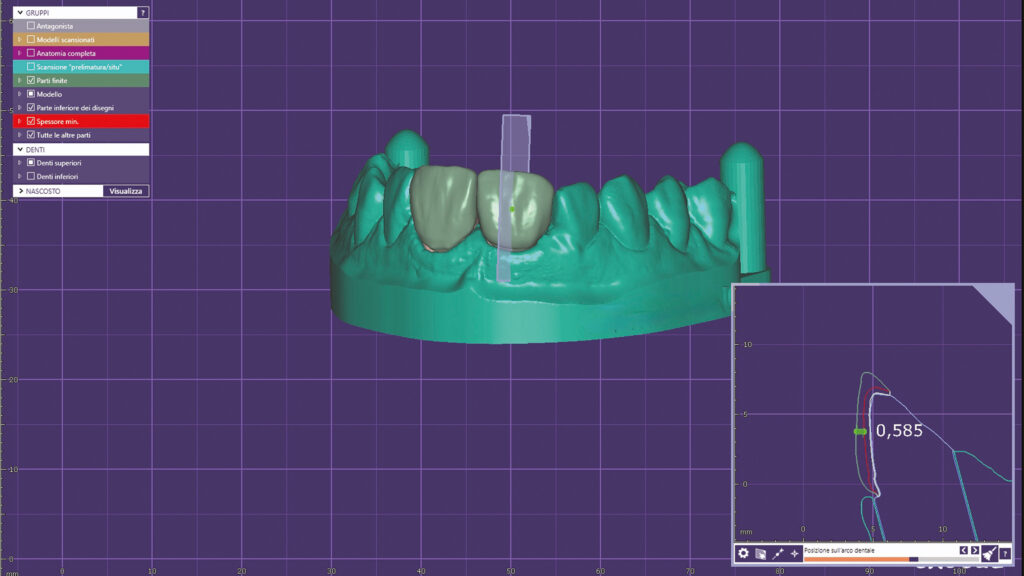

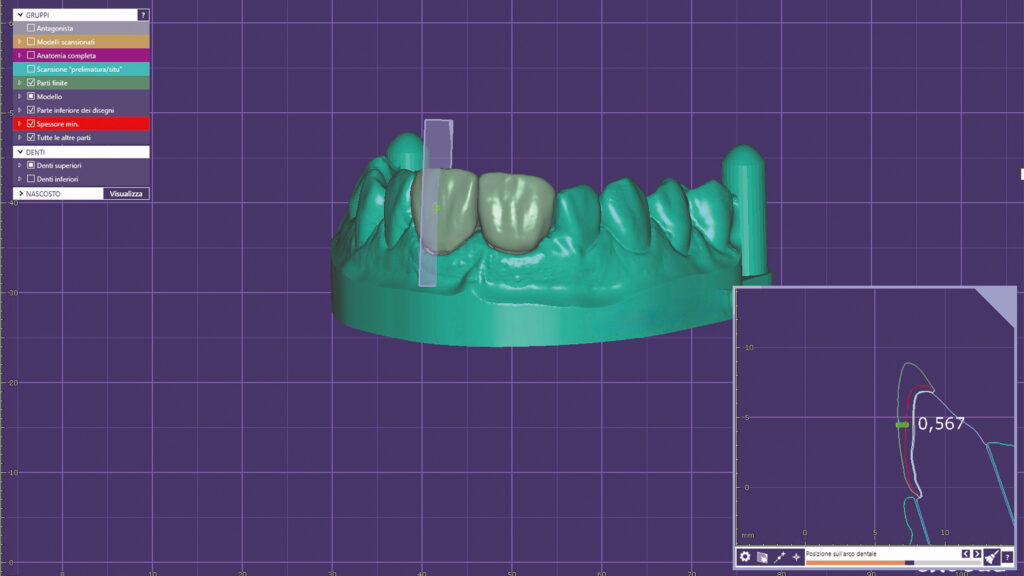

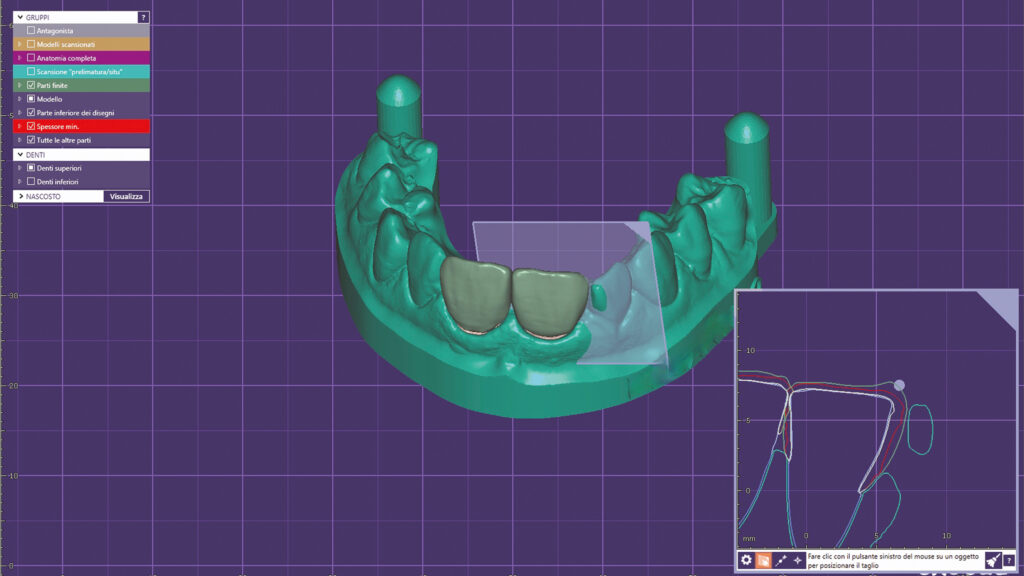

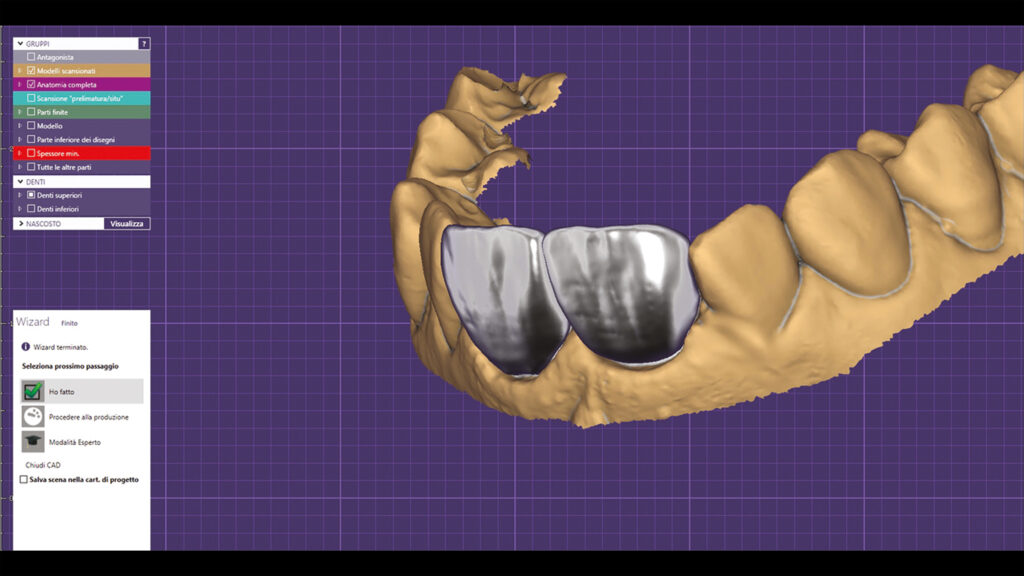

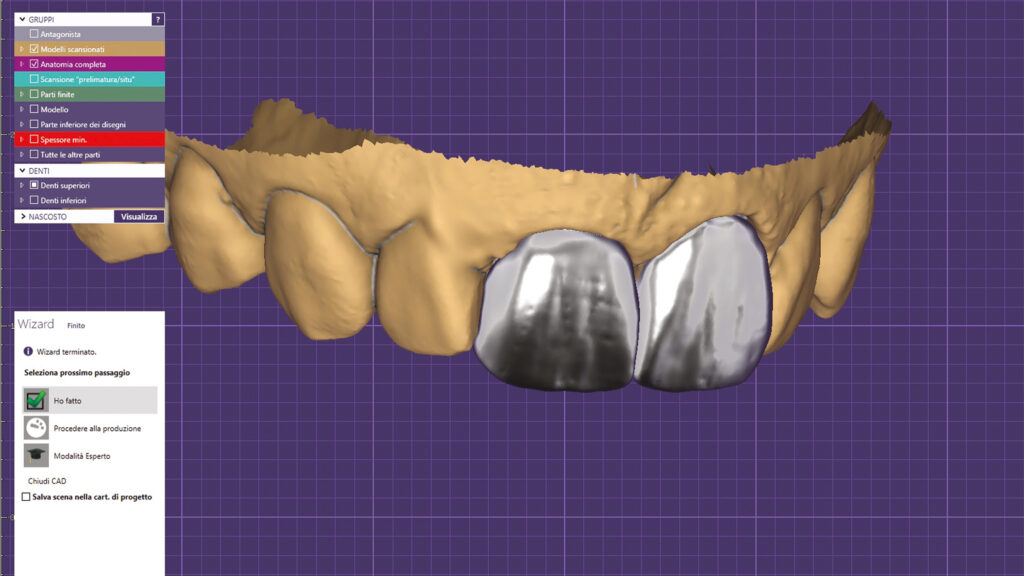

Im Mittelpunkt stehen die beiden mittleren Frontzähne im Oberkiefer. Die initiale klinische Situation ist in den Abbildungen 1 bis 3 dokumentiert. Nach einer sorgfältigen Erstanalyse übermittelt der Zahnarzt die Daten aus dem Intraoralscanner (Abb. 4 und 5) an das Labor. Der Datensatz bildet nun die Basis für die Planung der provisorischen Versorgung. Besonderes Augenmerk liegt auf der Analyse der vorhandenen Situation und der zur Verfügung stehenden Schichtstärken für die neuen Restaurationen (Abb. 6 und 7) – ein entscheidender Parameter für den weiteren Behandlungsverlauf.

In Abstimmung mit den Wünschen und Vorstellungen der Patientin wurde ein Konzept mit charakteristischen Zahnformen entwickelt und in einem diagnostischen Wax-up visualisiert. Da die bestehenden Restaurationen erhebliche ästhetische Defizite aufwiesen, orientierten wir uns bei der Neugestaltung an der ursprünglich natürlichen Zahnsituation. Dieser Ansatz erwies sich als wichtiger Schlüssel für die Akzeptanz der geplanten Rehabilitation durch die Patientin.

Die metrische Analyse erfolgt auf mehreren Ebenen: Abbildung 6 zeigt die horizontalen Abstände als Basis für die präzise Gestaltung der Restaurationen, während Abbildung 7 die vertikalen Dimensionen visualisiert. Das in Abbildung 8 dargestellte Wax-up integriert diese dimensionalen Vorgaben und ermöglicht einen exakten Vergleich zwischen Ausgangssituation und geplanter Neuversorgung. Diese systematische Vermessung bildet das Fundament für eine morphologisch korrekte Rekonstruktion.

Provisorische Versorgung

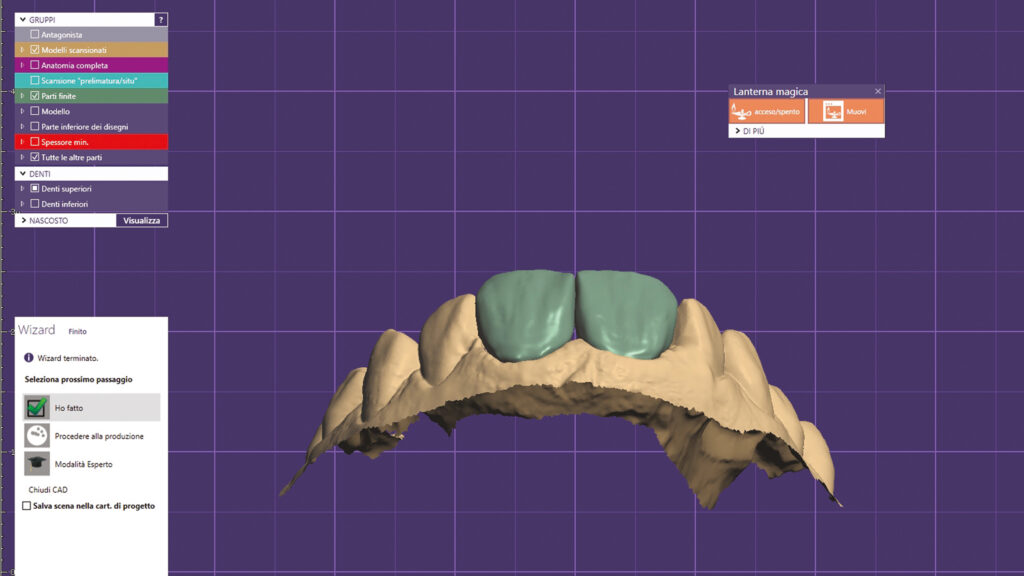

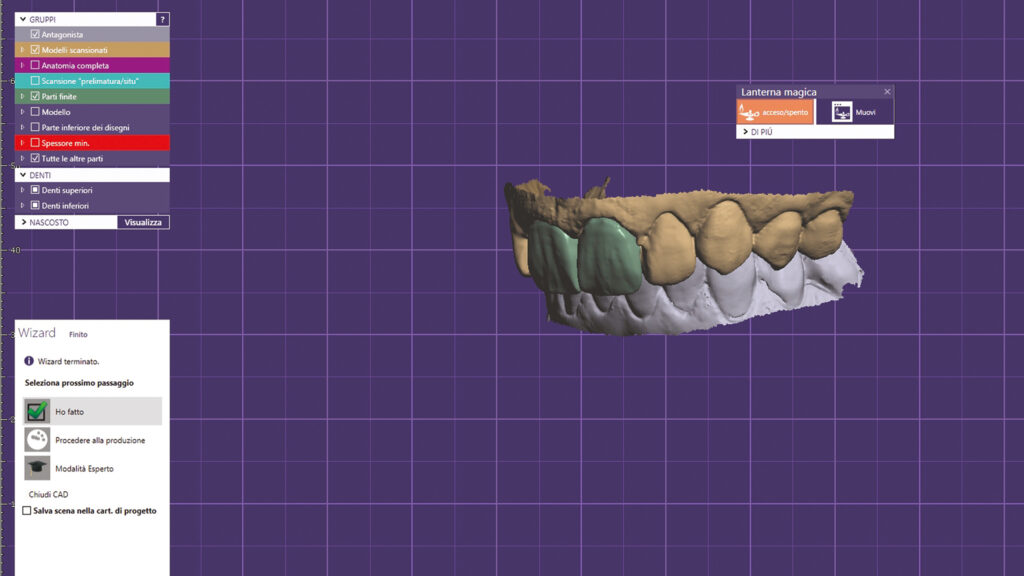

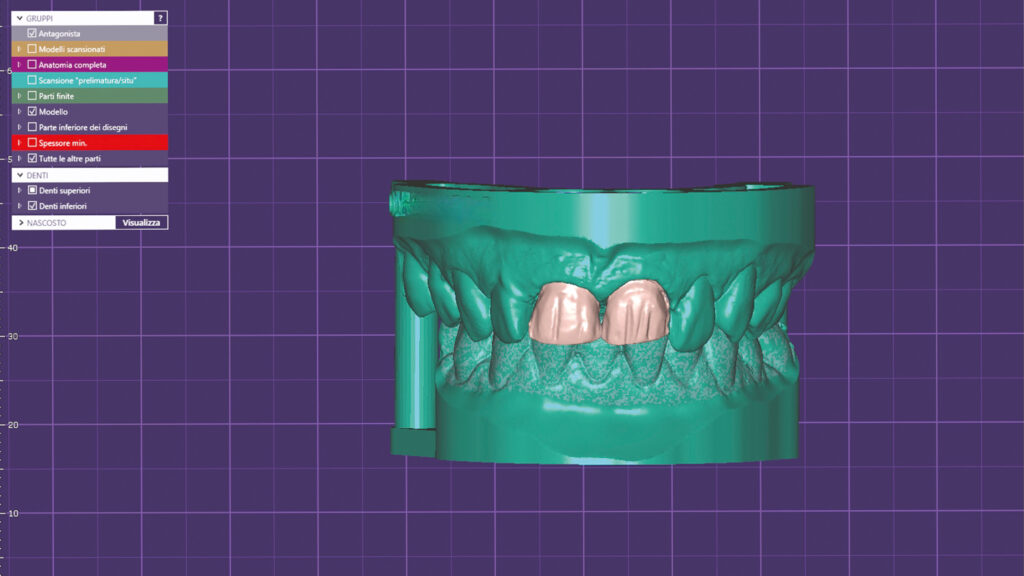

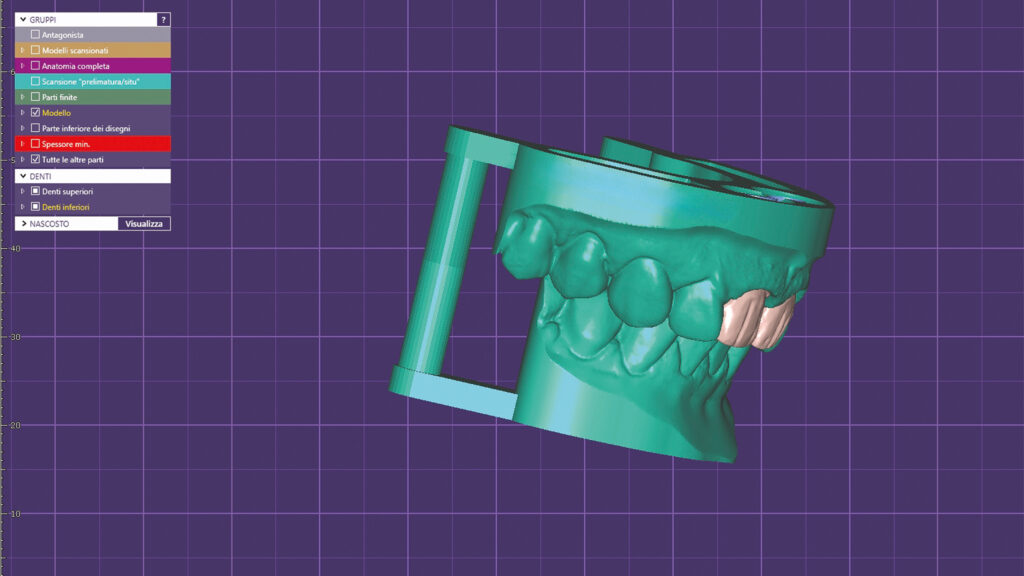

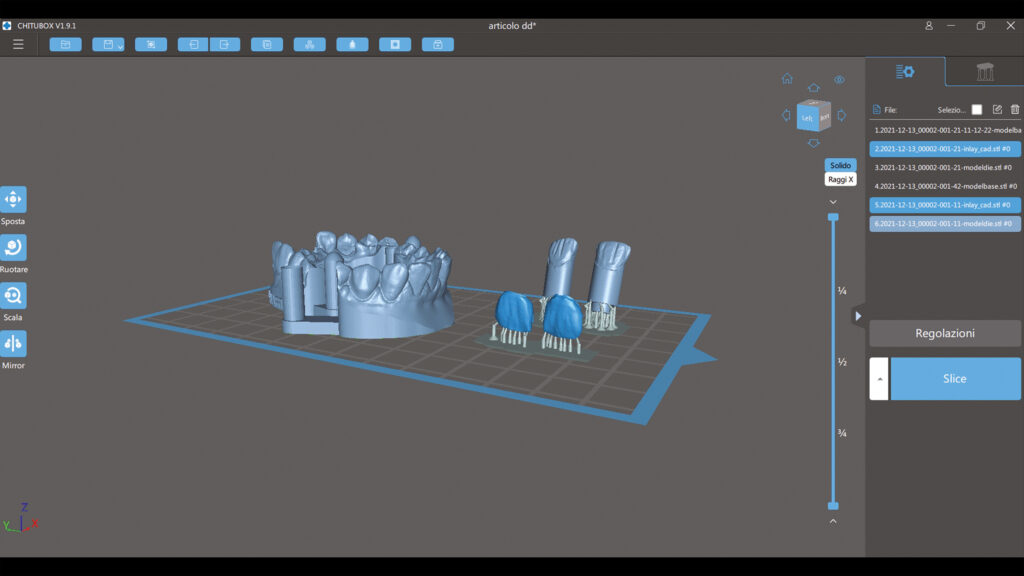

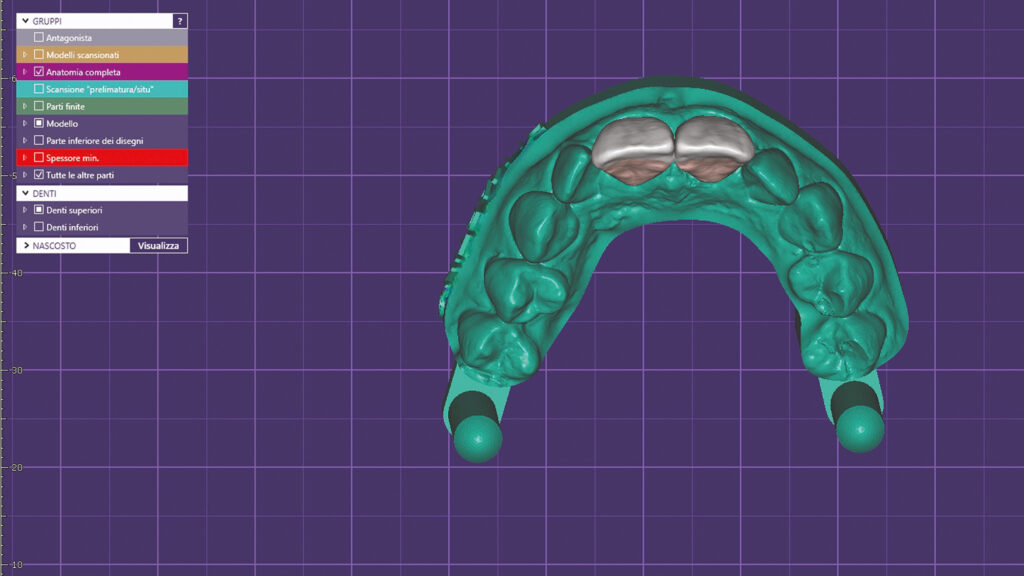

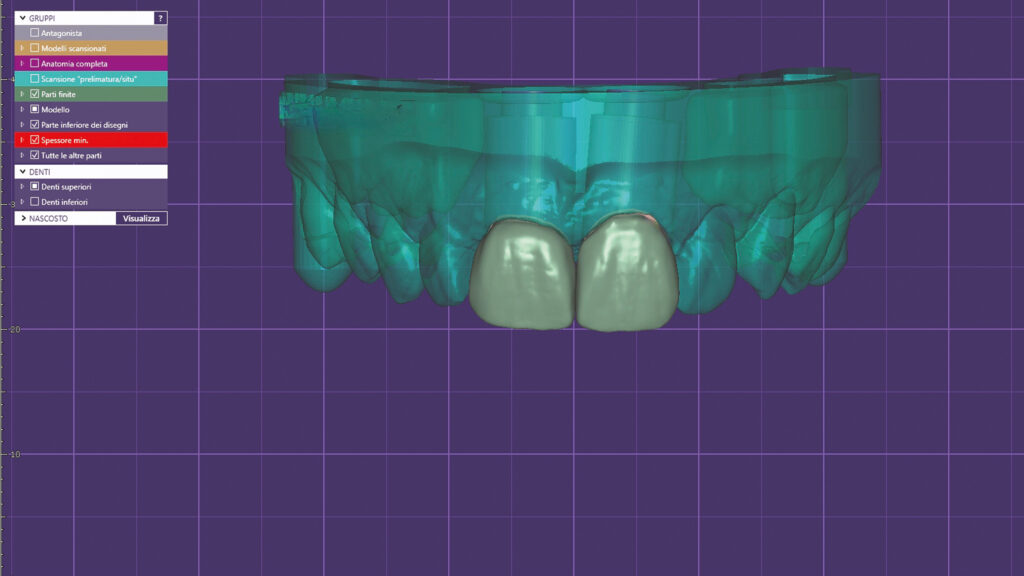

Die digitale Konstruktion der provisorischen Versorgung erfolgt systematisch und ist aus allen relevanten Perspektiven in den Abbildungen dargestellt. Die Abbildungen 9 und 10 zeigen die Seitenansichten (rechts und links), während die Abbildungen 11 und 12 die frontale Ansicht – sowohl in normaler als auch in transparenter Darstellung – dokumentieren. Diese umfassende digitale Vorschau ist wichtig, da sie bereits in der provisorischen Phase eine präzise Beurteilung der späteren Umsetzung ermöglicht und die Materialwahl vereinfacht. Obwohl zunächst für die provisorische Versorgung konzipiert, dient das digitale Design nun als optimierbare Grundlage für die definitive Restauration.

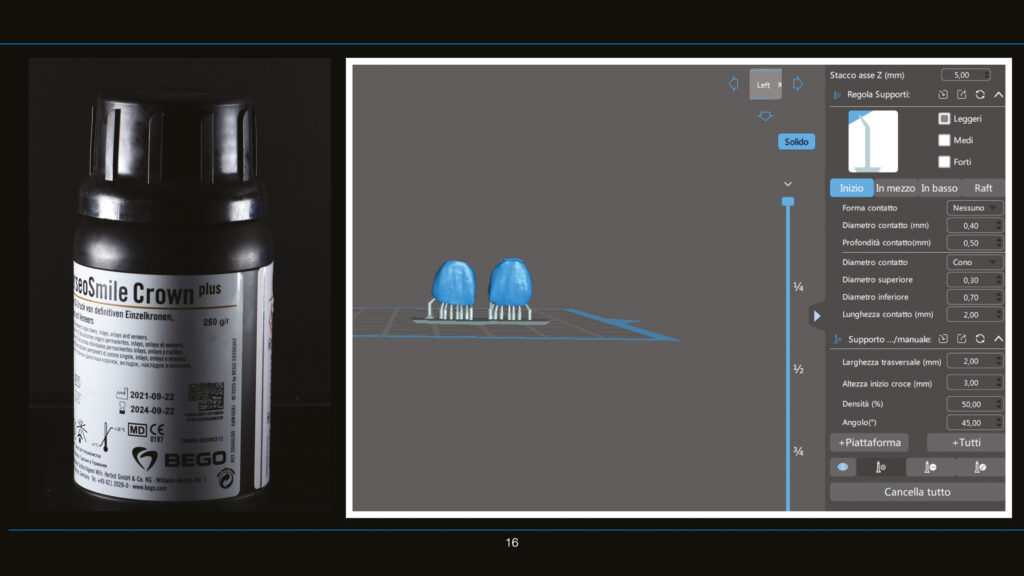

Abbildung 13 zeigt die virtuellen Veneers mit ihrer charakteristischen Oberflächentextur und den feinen topografischen Details – quasi die digitale Handschrift der späteren Restauration. In Abbildung 14 sehen wir die finalisierte digitale Konstruktion, bereit für die Umsetzung als 3D-Druck-Prototyp. Für den 3D-Druck fiel die Entscheidung bewusst auf ein höherwertiges Material: Varseo Smile Crown Plus von Bego (Abb. 15), das für definitive Versorgungen konzipiert ist. Die Wahl mag zunächst ungewöhnlich erscheinen, aber unsere Erfahrung hat gezeigt, dass die höhere Festigkeit und bessere Resilienz des Materials gerade in der provisorischen Phase von großem Wert sind. Dies gibt mehr Sicherheit und erleichtert den Weg zur definitiven Versorgung.

Die gedruckten Veneers wurden als ästhetisch-funktionelles Provisorium eingegliedert, wie in den Abbildungen 16 bis 18 dokumentiert. In dieser Prototypen-Phase evaluiert der Zahnarzt nicht nur die rein ästhetischen Aspekte, sondern nimmt auch gezielte Anpassungen am Gingivaverlauf vor. Durch dosierte Druckausübung auf die Weichgewebe wird während der provisorischen Phase die optimale Grundlage für die spätere definitive Versorgung geschaffen. Diese Feinabstimmung zwischen Restauration und Weichgewebe ist ein entscheidender Faktor für das ästhetische Gesamtergebnis.

Definitive Versorgung

Die gemeinsamen Beobachtungen im Team führten uns zur entscheidenden Frage der Materialwahl für die definitive Versorgung. Die Vorgeschichte der Patientin spielte dabei eine wichtige Rolle: Ihre bisherigen Lithiumdisilikat-Veneers waren frakturiert und die nachfolgenden Kompositreparaturen zeigten sowohl ästhetisch als auch funktionell deutliche Defizite. Diese Erfahrungen führten uns zu der Entscheidung, für die neuen Veneers als Material Zirkonoxid einzusetzen. Um eine optimale Passung zu gewährleisten, wurde die intraorale Situation erneut mittels Intraoralscan digitalisiert (Abb. 19 bis 21), sodass alle zwischenzeitlich vorgenommenen Modifikationen berücksichtigt wurden und als finale Grundlage für die definitiven Restaurationen dienen konnten.

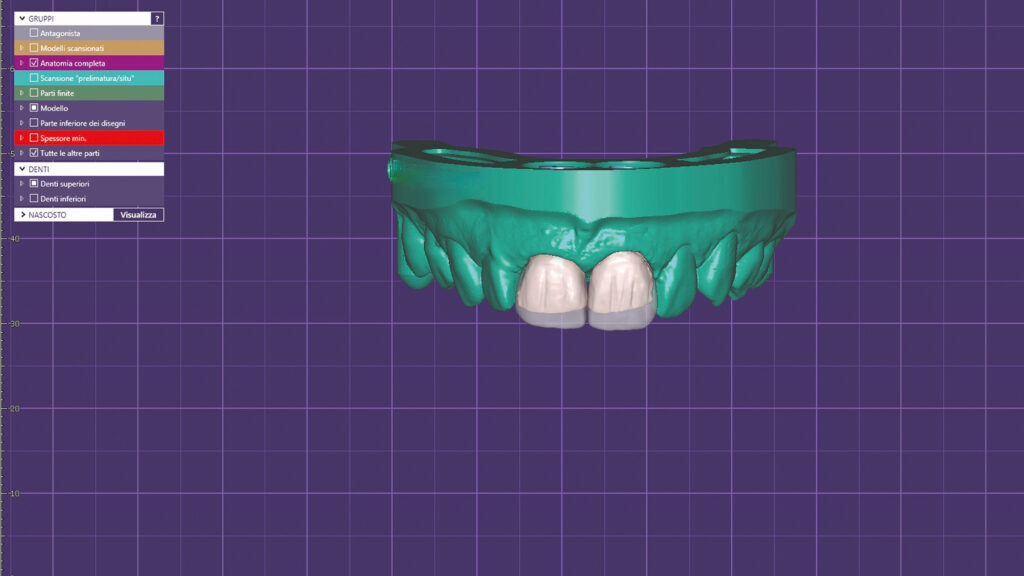

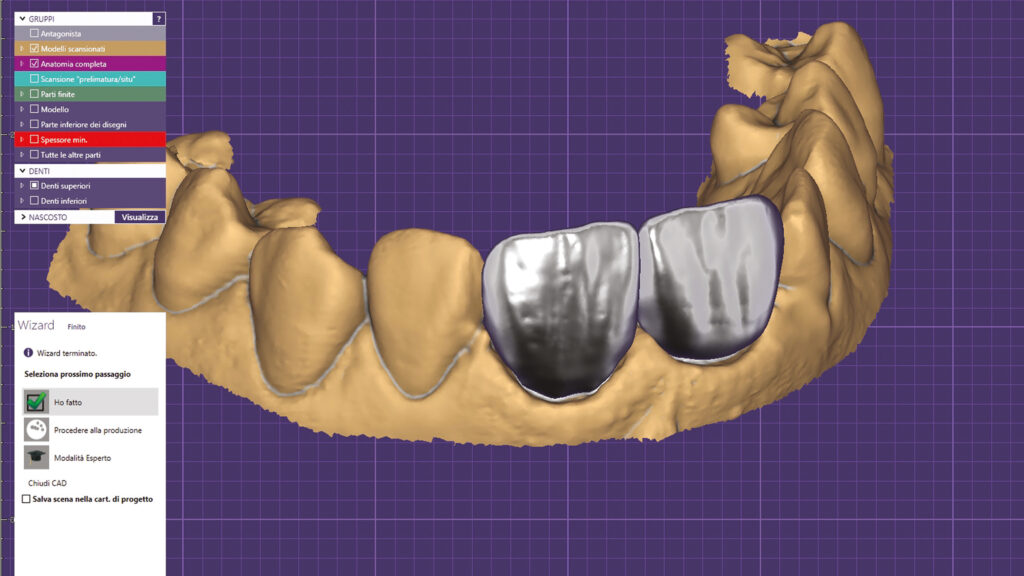

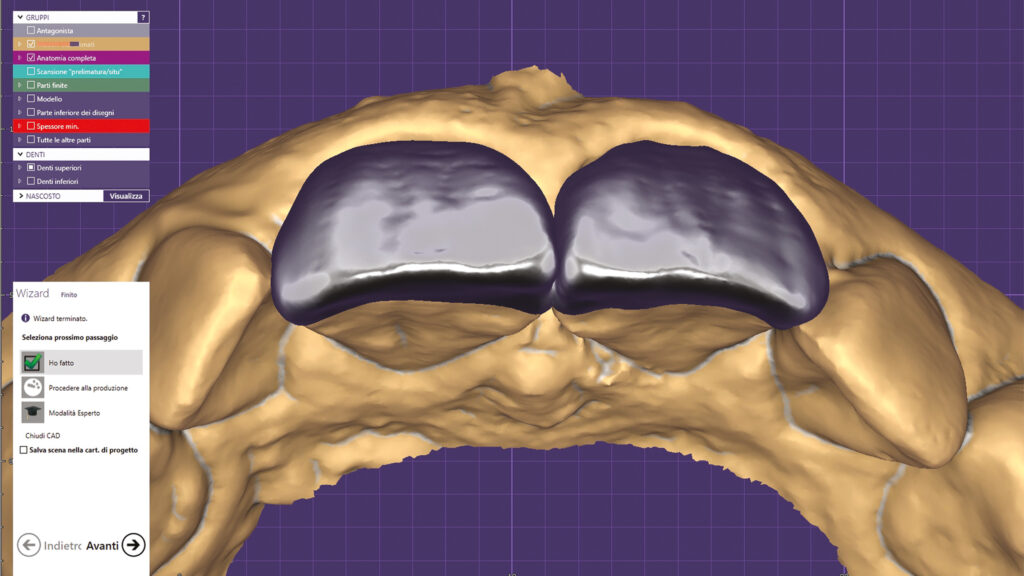

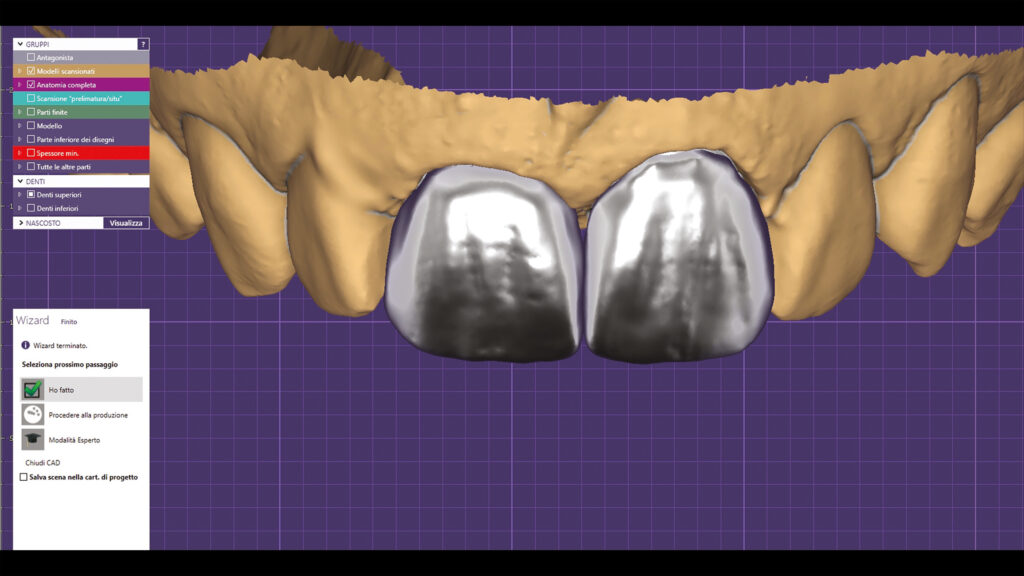

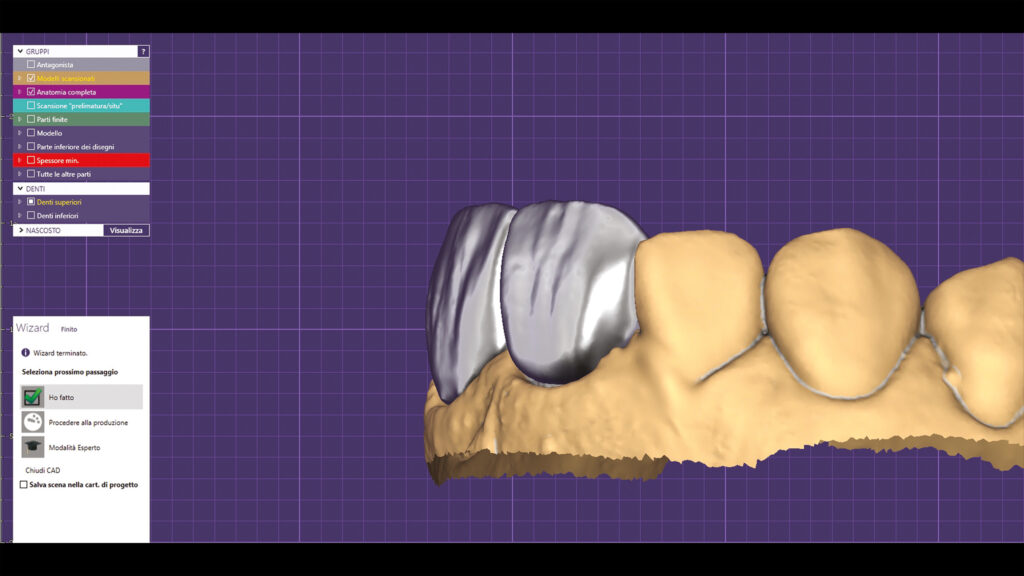

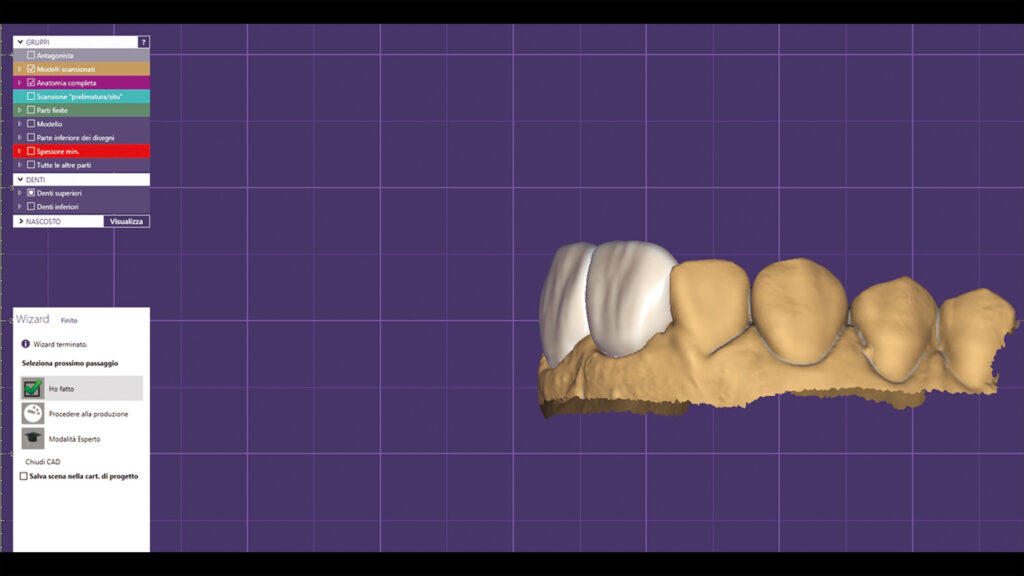

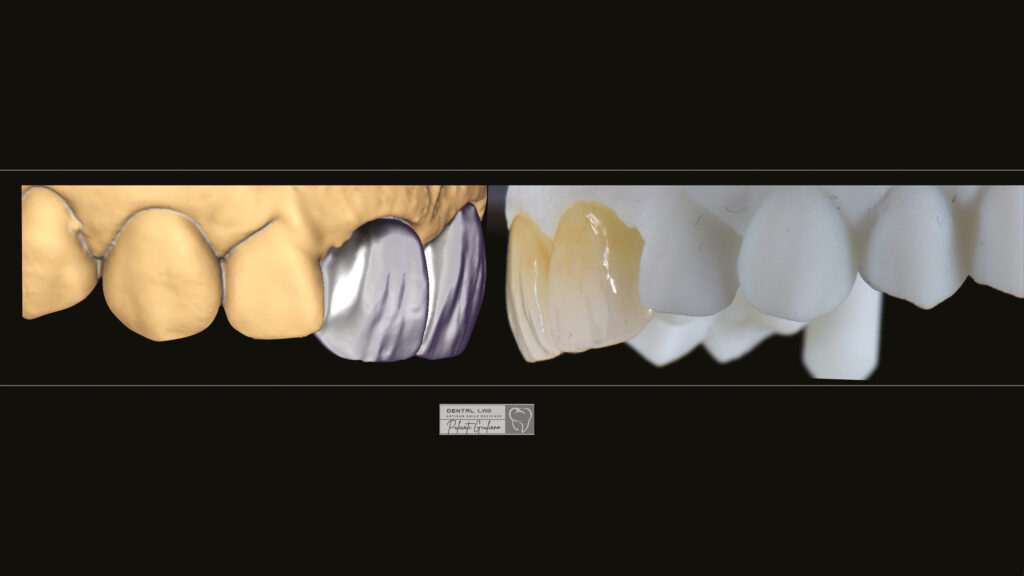

Der digitale Workflow nimmt nun konkrete Formen an: Abbildung 22 zeigt die Veneers während der CAD-Konstruktion mit optimiertem Gingivaverlauf, während Abbildung 23 die finale digitale Planung dokumentiert. Für die präzise Umsetzung ist ein exaktes Arbeitsmodell unerlässlich – Abbildung 24 zeigt die vorbereiteten Stümpfe für das 3D-gedruckte Alveolarmodell. Die Abbildungen 25 bis 28 dokumentieren die finale Vorbereitung von Modell und Veneers für den Druckprozess. Abbildung 28 zeigt das fertige Ergebnis – bereit für den Druck und das anschließende Fräsen. Im nächsten Schritt kommt die sogenannte „Doppelstrategie“ zum Einsatz. Diese Bezeichnung steht für das zweifache Prototyping: Zum einen wird das Gesamtmodell erstellt, zum anderen erfolgt eine Prototypenerstellung der Veneers. Dieser Ansatz ermöglicht die spätere Bearbeitung am Gerüst mit einem teilweise vollendeten Veneer, das nur noch der Mikro- oder Makroschichtung bedarf, um die ästhetische Restauration zu optimieren und Vergleiche anzustellen. Abbildung 29 zeigt das CAM-Konstruktion für das Prototyping, das für die Aufnahme der Zirkonoxid-Veneers vorbereitet wurde. Die Kontrolle der Schichtstärken erfolgt wie in den Abbildungen 30 bis 32 dokumentiert und ermöglicht eine präzise Einschätzung des verfügbaren Spielraums für die spätere analoge Bearbeitung. Abbildung 31 visualisiert die auf 0,5 mm reduzierten Schichtstärken der Restauration. Die Planungsphase umfasst eine Analyse der Frontalansicht zur Bestimmung der optimalen Schichtstärken, dargestellt in Abbildung 32. Ein zusätzliches Kontrollfenster (unten rechts) ermöglicht die Überprüfung der Stumpfhöhe, der minimal zulässigen Frässtärke sowie der finalen Restaurationskontur. Vor dem Versand an die Fräseinheit erfolgt eine letzte Kontrolle der Restauration (Abb. 33 und 34). Die silberfarbene Darstellung wurde bewusst gewählt, da sie eine bessere Beurteilung der Mikro- und Makrotexturen ermöglicht (Abb. 35 bis 40).

Nach kleinen finalen Anpassungen (Abb. 41) begann der Fräsprozess in einem externen Labor aus einem mehrschichtigen Zirkonoxid. Abbildung 42 ist der direkte Vergleich zwischen analog und digital. Diese Gegenüberstellung unterstreicht die Bedeutung der Kombination beider Verfahren. Der hybride Workflow minimiert Planungsfehler, sichert die Reproduzierbarkeit und schafft Freiraum für die Ausarbeitung individueller Charakteristika (Abb. 43 bis 45).

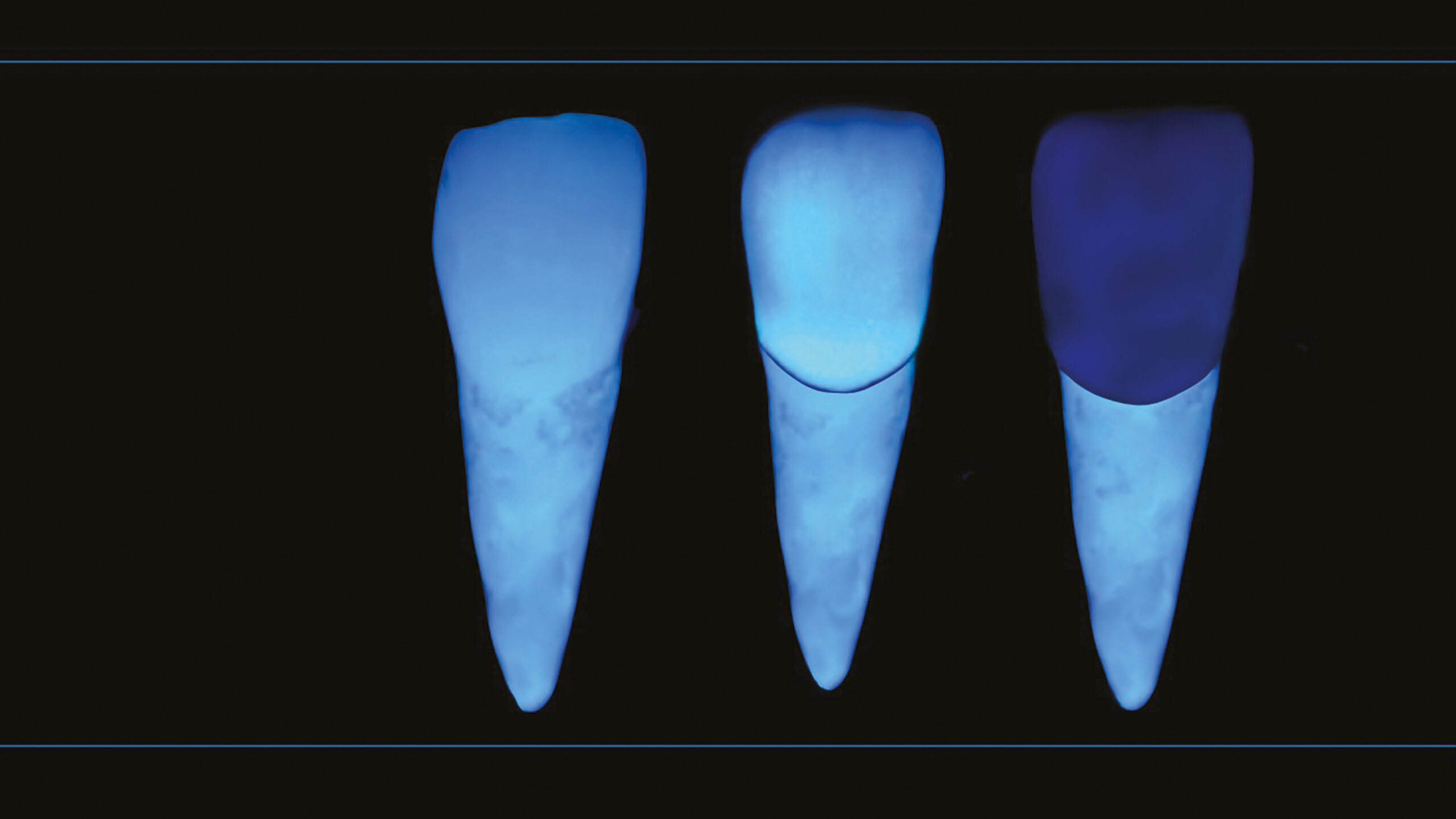

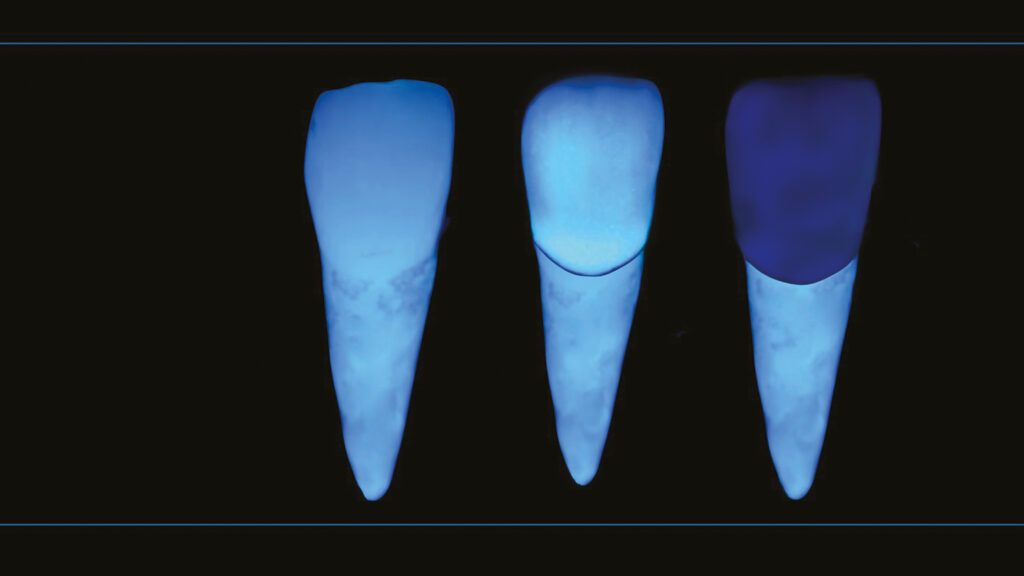

Für die ästhetische Finalisierung setzte ich auf das keramische System von GC (Abb. 46). Es überzeugt mit dem durchdachten Konzept der malfähigen Farb- und Strukturmassen, das sich insbesondere bei der Individualisierung monolithischer Restaurationen und minimaler Verblendtechnik sehr gut bewährt hat. Gerade bei Zirkonoxid- und Lithiumdisilikat-Gerüsten mit vestibulärem Cut-back ermöglicht das System eine hochästhetische und gleichwohl effiziente Umsetzung. Mit dem System kann ich die Keramikmassen mischen und verschiedene Farben, Chromatizitäten und Transluzenzen durch Kombination der Massen erreichen. Die IQ Lustre Pastes eignen sich besonders gut für die Individualisierung von monolithisch gefrästen oder gepressten Restaurationen. Sie können auch für die interne Färbung mit der Internal-Stain-Technik verwendet werden, die dann in Kombination mit den IQ Sqin-Pulvern für die finale Konturierung der Restaurationen eingesetzt wird. Dies ermöglicht eine natürliche Textur und einen natürlichen Glanz. Die Individualisierung kann mit Initial Spectrum Stains noch verstärkt werden – „Superfarbpulver“, die zusätzliche Effekte ermöglichen (Abb. 47 und 48). Sie können in einer dünnen Schicht von 0,1 bis 0,6 mm auf einer individualisierten Oberfläche aufgetragen werden, beispielsweise nach dem Brand. Da es sich um eine feldspat-basierte Glasmischung handelt, entsteht optisch ein realistischer, dreidimensionaler Effekt, der den Restaurationen Tiefe, Chromatizität und natürliche Transluzenz verleiht. Seit Jahren wird für die finale Glasur eine fluoreszierende Glasur verwendet. Lustre Pastes Fluo LN ist wirklich fantastisch, da es eine optimale Fluoreszenz erzeugt und unter allen Lichtbedingungen ein natürliches Aussehen gewährleistet. Fluoreszenz kann als die Fähigkeit der Keramik definiert werden, die von ultravioletten Strahlen absorbierten elektromagnetischen Strahlungen zu reflektieren und sichtbar zu machen. Abbildung 49 zeigt ein ideales Ergebnis: Links der natürliche Zahn, erkennbar am fehlenden Käppchenrand, in der Mitte ein mit Fluo-Glasur bearbeitetes Stück und rechts eine Restauration mit normaler Glasur. Ein optimales Fluoreszenzniveau verleiht den Zähnen unter Lichteinstrahlung ein natürliches Aussehen.

Die fertige Restauration

Die Abbildungen 50 bis 53 zeigen die fertige Restauration in situ aus verschiedenen Perspektiven. In der Abbildung 54 ist das Ergebnis zu sehen – Mikroschichtung auf digital-anatomisch konstruierten Gerüsten. Ein Polarisationsfilter ermöglicht es, bestimmte Charakteristika der mit den keramischen Materialien ausgeführten Mikroschichtungstechnik zu erkennen. Die Abbildungen 55 bis 57 demonstrieren die natürliche Wirkung bei entspannter Lippenhaltung von rechts, links und frontal. Vollkeramische Veneers aus feldspathaltigen Materialien müssen adhäsiv im Mund befestigt werden, um ausreichende Stabilität zu gewährleisten. In diesem Fall wurde für die Eingliederung in der Praxis ein bewährtes Befestigungskomposit (Panavia von Kuraray Noritake) verwendet.

Fazit

Für eine erfolgreiche prothetische Restauration im ästhetischen Bereich sind exzellente Partner erforderlich, die ihr Handwerk verstehen, teamorientiert denken und kommunikativ sind – ein gelungenes Zusammenspiel zwischen Zahnarztpraxis, Dentallabor und Patient. Ein besonderer Dank gilt dem Labor und Fräszentrum von Claudio Bocci für die präzise Umsetzung der Zirkonoxid-Restaurationen. Das verwendete Zirkonoxid Prime Esthetic zeichnet sich durch bemerkenswerte Materialeigenschaften aus. Im Dentinbereich bietet es hohe Festigkeit und ausgezeichnete Stabilität im Zahnhalsbereich. Im Übergangsbereich entsteht ein harmonischer, schichtfreier Übergang mit natürlicher Dentin- und Schmelzwirkung, während der Inzisalbereich eine ästhetisch hochwertige Transluzenz aufweist. Dieses mehrschichtige Zirkonoxid verfügt über nahezu universelle Verarbeitungseigenschaften und bietet die notwendige Vielseitigkeit für zahlreiche ästhetische Resultate.

Danksagung

Ein besonderer Dank gilt meiner Familie, insbesondere meiner Frau, die mich in meiner beruflichen Entwicklung stets unterstützt. Meinen Mentoren und mittlerweile Freunden, Claudio Bocci und Alberto Imbruglia, möchte ich für ihr Vertrauen und ihre Unterstützung danken. Sie haben mir beigebracht, auch große Herausforderungen mit einem Lächeln anzugehen und zu meistern. Darüber hinaus danke ich dem Labor Claudio Bocci für die präzise Umsetzung der Zirkonoxid-Restaurationen aus dem IPS Prime Esthetic-Material von Ivoclar in seinem Fräszentrum.

Vita:

Giuliano Pulicati absolvierte seine Ausbildung zum Zahntechniker am I.P.S.I.A. Europa-Institut. Er arbeitet eng mit der Zahnarztpraxis Dr. Paolo Coletti zusammen. Er stammt aus einer Zahntechnikerfamilie und begeisterte sich von Anfang an für den Beruf. Er verband sein Studium mit einem Praktikum im Labor von Maurizio Gualandri & Alberto Imbruglia. Anschließend erweiterte er seine Ausbildung durch Fortbildungen, z. B. bei Zirkonzahn, und spezialisierte sich auf die Verarbeitung von Zirkonoxid. Als ANTLO-Mitglied, einer unabhängigen Vereinigung von Dentallaboren in Italien, absolvierte er den ZRK-Kurs bei Nondas Vlachopoulos. Zudem gewann er den europäischen Wettbewerb (EMEA-Region) für GC Initial-Keramiker 2023. In seinem funktional eingerichteten Labor arbeitet er mit modernen CAD/CAM-Systemen, ohne dabei die traditionellen Methoden der alten Schule zu vernachlässigen. Sein beruflicher Fokus richtet sich auf festsitzenden Zahnersatz und Implantatprothetik.

Kontakt

Giuliano Pulicati

giuliano.pulicati@alice.it

Fachbeitrag

Weitere Beiträge zum Thema