Fachbeitrag

Ästhetik

25.03.22

Upgrade für ein Model

Minimalinvasiver Veneerfall: Maximale Ästhetik trotz Bruxismus

Abrasionen, Ästhetik, Bruxismus, Funktion, Gingivektomie, Minimalinvasiv, Mock-up/Wax-up, Schichtschema, Veneers, Verblendkeramik

Eine junge Patientin wünschte sich ein „Smile-makeover“, denn ihre bruxismusbedingten Abrasionen störten das Model sehr. Erschwert wurde die Herausforderung durch den langen Anfahrtsweg der Patientin, weshalb nur drei Termine vereinbart wurden, und ihren Wunsch nach einer minimalinvasiven Lösung. Im Team fiel die Entscheidung auf zehn hauchdünne Veneers, deren Entstehung die Autoren nachfolgend Schritt für Schritt beschreiben.

Ausgangssituation

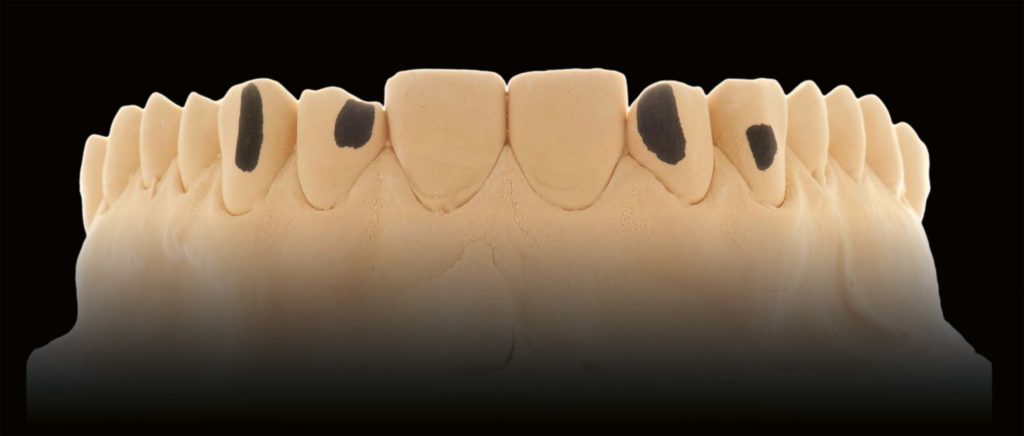

Eine junge Patientin nahm die lange Anfahrt von Hamburg nach Bocholt auf sich, um sich in der Praxis vorzustellen. Die Zähne des Models wiesen extreme Abrasionen auf, was auch an dem ausgeprägten Massetermuskel beidseitig gut erkennbar war. Die Abrasionen betrafen nicht nur das okklusale und inzisale Relief, sondern traten auch zervikal auf. Zervikal zeigten sich Absprengungen an beiden Einsern. Diese waren so gravierend, dass es sich definitiv nicht um Putzdefekte handeln konnte. Durch das Knirschen (Bruxismus) ging die Funktion verloren. Es gab nur noch eine geringe Eckzahnführung, und die Patientin schob in der Dynamik über die Zweier. Doch der Funktionsverlust war nicht der Beweggrund der Patientin, eine Behandlung anzustreben, vielmehr war es der Wunsch nach einem dezenten „Smile-makeover“. Im Zuge dessen wurde jedoch auch die Funktion wiederhergestellt. Der Patientin war der bestmögliche Erhalt der Zahnsubstanz wichtig, weshalb eine minimalinvasive Präparation (siehe Anzeichnungen beim Gipsmodell in Abbildung 1) angestrebt wurde. Statt auf eine klassische Veneerpräparation zu setzen, wurde die Zahnsubstanz selektiv reduziert, um ein Minimum an Veneerschichtstärke zu erhalten.

Erster Termin

Beim ersten Termin kristallisierte sich im Vorgespräch der Wunsch der Patientin nach einer ästhetischen Verbesserung heraus, die allerdings dezent ausfallen sollte, ein „erfrischendes“ Upgrade gewissermaßen. Zunächst wurde klassisch mit Alginat im OK und UK abgeformt. Dann wurde die Ausgangssituation extra- und intraoral festgehalten sowie die Zahnfarbe bestimmt (Abb. 2a).

Anhand des Fotostatus, der Abformungen und den Wünschen der Patientin wurde überprüft, wie viel Substanz reduziert werden sollte. Im Labor wurde zur Visualisierung und damit zur Motivation der Patientin ein Wax-up hergestellt, wobei besonderes Augenmerk auf die Wiederherstellung der Eckzahnführung und den Wiederaufbau der Schneidekanten gelegt wurde. Um einen weiteren Termin zu vermeiden, wartete die Patientin in Bocholt, während das Wax-up binnen drei Stunden im Labor angefertigt wurde. Das Wax-up wurde mittels Putty-Abformmaterial übertragen und die Abformung anschließend mit Kunststoff aufgefüllt. Das daraus entstandene Mock-up (Abb. 2b) wurde dann im Patientenmund eingesetzt und im Mund ausgearbeitet. Konkret wurden Überschüsse entfernt und der Kunststoff leicht eingefärbt, um eine natürliche Integration zu erreichen.

Das Wax-up beziehungsweise das Mock-up motivierte die Patientin schließlich dazu, zehn Zähne behandeln zu lassen. Ursprünglich wollte die Patientin die zervikalen Defekte auffüllen und die abgeknirschten Schneidekanten wiederaufbauen lassen, was die Behandlung von lediglich vier Zähnen, nämlich von 12 bis 22, eingeschlossen hätte. Die Gründe, die für die Behandlungen der zehn Zähne sprachen, waren letztlich die Wiederherstellung der Funktion und im Seitenzahnbereich (14, 15, 24 und 25) das Korrigieren des Zahnfleisches. Im Frontzahnbereich war das Zahnfleischniveau ausgewogen, aber im Seitenzahnbereich ließ sich anhand des Fotostatus und des Wax-ups feststellen, dass das Zahnfleisch korrigiert werden musste, um mehr Länge zu generieren. Gut sichtbar war dieser Umstand später beim Einsetzen (siehe Abb. 30 bis 32). Die Korrektur des Zahnfleisches nach apikal war auch der Grund für das Legen der Fäden.

Carolin Wehning klärte die Patientin zusätzlich nochmal über die technischen Details auf, zum Beispiel: „Was sind Veneers?“, „Wie sehen Veneers aus?“. Der Patientin wurde versprochen, so minimalinvasiv wie möglich zu arbeiten, wobei ihr mithilfe des Wax-ups exakt gezeigt werden konnte, an welchen Stellen präpariert werden musste und weshalb. Nachdem die Patientin der Veneerversorgung zugestimmt hatte, wurde, in Absprache mit der Patientin, der Behandlungs- und Kostenplan erstellt. Die drei Wochen, die zwischen erstem und zweitem Termin lagen, nutzte das Laborteam, um das Mock-up nochmals zu verbessern und Details einzuarbeiten.

Zweiter Termin

Das Einsetzen des individualisierten Mock-ups war zugleich die letzte Kontrollmöglichkeit für Zahnarzt, Zahntechniker und Patientin vor Beginn der eigentlichen Arbeit im Labor. Nach diesem zweiten Termin war die Zielsetzung klar und das Mock-up diente als Referenz für die keramische Arbeit von Carolin Wehning.

Zur Präparation verwendete Dr. Firas Zoubi zunächst zur Reduzierung einen Gelbring-Diamanten und glättete anschließend mit Sof-Lex-Scheiben. Da nur eine minimale Präparationsgrenze entstand, die zwar auf dem Modell sichtbar, klinisch jedoch kaum wahrnehmbar war, war die ausschließliche Verwendung der Sof-Lex-Scheiben ausreichend (siehe Abb. 29). Aufgrund der dezenten, weil minimalinvasiven Präparation war auch kein Provisorium nötig. Provisorien kommen bei Dr. Firas Zoubi nur zum Einsatz, wenn so viel von der Zahnsubstanz abgetragen wurde, dass es zu Empfindlichkeiten oder ästhetischen Einschränkungen kommt. Beides war vorliegend nicht der Fall. Für die Patientin hatte das den Vorteil, dass sie ohne Provisorium ihre Zähne besser reinigen konnte.

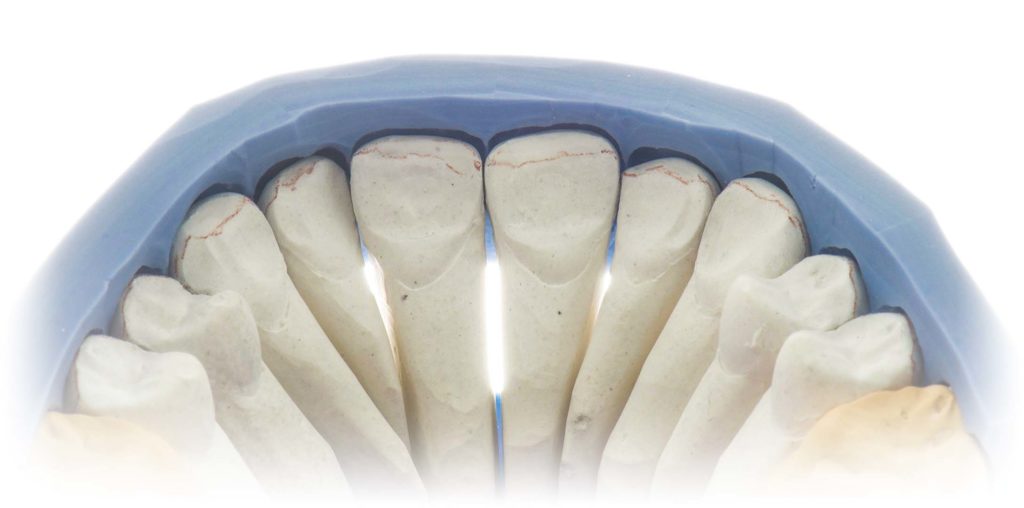

Im Labor wurde nach dem zweiten Termin mithilfe des finalen Mock-ups ein Silikonvorwall (Abb. 3) erstellt, den Carolin Wehning nutzen konnte, um „dagegen“ zu schichten. Geschichtet wurde mit Noritake CZR, die feuerfesten Stümpfe wurden mit dem Bego Stumpfmaterial BegoForm hergestellt. Die beiden Connector-Brände wurden mit durchsichtiger Masse (T Clear) durchgeführt, da sich die Farbe der natürlichen Zähne sehr gut für die Herstellung der Veneers eignete und für eine leichte Auffrischung der Farbe genügte (Abb. 4 und 5). Ein Übersichtsbild der verwendeten Massen zeigt: Da die Arbeit sehr minimalinvasiv ausgeführt wurde, reichte eine überschaubare Anzahl an Farben aus (Abb. 6).

Mit dem Vorwall ließ sich jederzeit überprüfen, an welchen Stellen wie viel Keramik geschichtet werden sollte. Beim ersten Brand wurde versucht, mit der Keramik etwaige Unterschiede beim Platzangebot auszugleichen, um überall in etwa die gleiche Stärke für die weitere Schichtung zur Verfügung zu haben. So lassen sich am Ende Farbunterschiede vermeiden.

1.Dentinbrand

Zunächst wurden der grobe Dentinkern und die Schneidemasse (E-Masse) als sogenannte Zwischenmasse geschichtet, auf die dann schon etwas Lustermasse aufgetragen wurde, anschließend folgt der erste Dentinbrand. Zur Vorbereitung auf den zweiten Dentinbrand wird diese Schicht symmetrisch „zurechtgeschliffen“ (Abb. 7 bis 14).

Hinweise zu den Massen

- Bei den gelben Massen handelt es sich um Luster- beziehungsweise Schneidemassen

- Blaue Massen sind bläulich-gräuliche Massen zum Zwischenlegen

- NW0,5B ist heller als A1

- (etwas in Richtung 0M)

- CCV-1 ist eine transluzent warme Masse für den Halsbereich

Schichtschema

- Connectorbrand (zweimal)

- (Abb. 4 und 5) TClear

- 1. Dentinbrand

- (Abb. 07) gelb NW0,5B

- (Abb. 08) grün E1

- (Abb. 09) rosa 1/3 M1 & 2/3 NW0,5B

- (Abb. 10) blau LT Royal Blue

- (Abb. 11) pink LT Coral (Schneidekante)

- (Abb. 12) pink E1/Silky E1

- (helles Band)

- (Abb. 13) fertige Dentinschichtung (vor dem Brand)

- (Abb. 14) nach dem Brand

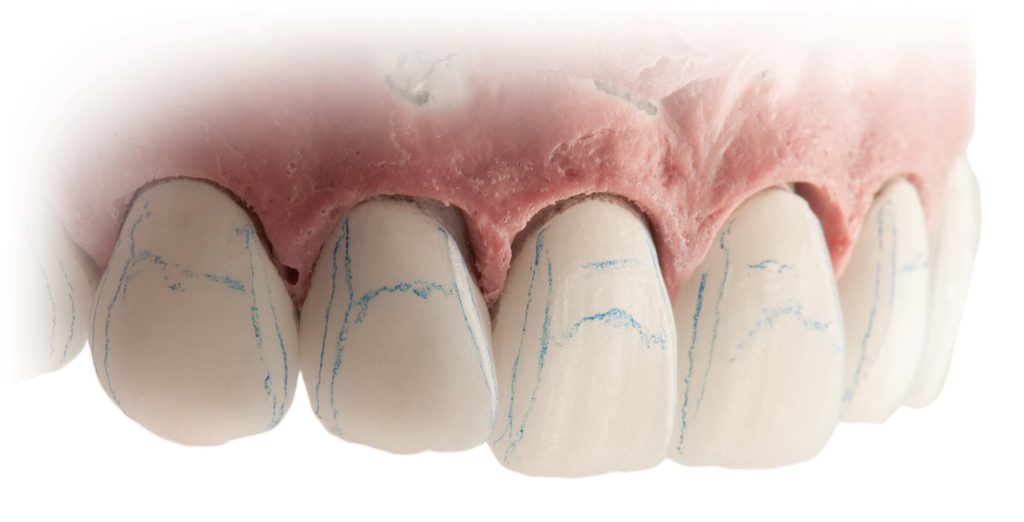

2.Dentinbrand

Abbildung 14 zeigt die Anzeichnung der Leisten. Das ist hilfreich bei der Ausarbeitung der natürlichen Struktur, denn so können Neigung et cetera besser erkannt werden. Vor dem zweiten Brand schichtete Carolin Wehning immer nur zwei Zähne auf einmal (Abb. 15 bis 22). Sie begann mit 11 und 21, dann folgten 12 und 13, 22 und 23, 14 und 15 und schließlich 24 und 25. Zwischendurch wurde die Form mit Hilfe des Vorwalls kontrolliert.

Schichtschema

- 2. Dentinbrand/Lusterbrand (Korrekturbrand)

- (Abb. 15 und 16) orange CCV1

- (Abb. 17) grün LTO

- (Abb. 18) pink TBlue

- (Abb. 19) pink TBlue

- (Abb. 20) orange LT Coral

- (neben den pinken Leisten)

Abschließend wurde die Oberfläche mit Gummierern (Poliergummis) bearbeitet, wodurch eine seidenmatte Oberfläche entstand. Dank der leichten Seitenmattierung der Zähne wirkte die Verblendung nicht so „speckig“. Die Oberfläche war dicht und homogen genug, um auf den Glanzbrand verzichten zu können (Abb. 23 bis 28). Das hat den Hintergrund, dass durch diesen Oberflächenstruktur verloren geht. Carolin Wehning verwendete stattdessen einen kühleren, etwa 100 Grad niedrigeren Brand. Um die Zähne zu separieren, wurden die Zwischenräume eingefärbt. So wirkten die einzelnen Zähne besser.

Dritter Termin

Drei Wochen nach dem zweiten Termin folgte der dritte. Während dieser ersten Anprobe wurden die Veneers aufgelegt. Dabei wurden verschiedene Variolink Try-in Pasten verwendet – beginnend mit einer neutralen Farbe und dann nochmal mit „light“ einer frischeren Farbe. Nach der Kontrolle war die Patientin zufrieden und gab ihr Einverständnis. Die Veneers kamen nochmal ins Labor, wo sie entsprechend des Protokolls gesäubert, angeätzt und silanisiert wurden.

Das definitive Einsetzen (permanent Einkleben) erfolgte unter Trockenlegung. Aufgrund der Zahnfleischkorrektur wurden Retraktionsfäden an den Stellen verwendet, an denen es subgingival möglich war (14, 15, 24 und 25) (Abb. 30 bis 32). 13 bis 23 konnten ohne weitere Maßnahmen trockengelegt werden, da diese regio supra- beziehungsweise paragingival lag (Abb. 29a und b). Die Abschlussfotos zeigen bereits direkt nach dem Einsetzen ein zufriedenstellendes Ergebnis, da ohne Provisorium gearbeitet worden war (Abb. 33 und 34).

Die Behandlung diente in erster Linie der ästhetischen Korrektur. Da die Patientin voraussichtlich weiterhin stressbedingt knirschen wird, ist eine Schienentherapie (Nachtschiene, die jede Nacht zu tragen ist) zur nachhaltigen Stabilisation unumgänglich. Die Schiene schützt Zahnschmelz wie Keramik und stoppt zukünftige Zahnbewegungen.

| Produkt | Name | Firma |

| Abformmaterial | Aquasil Ultra Heavy und Ultra XLV | Dentsply Sirona |

| Ätzmaterial (Labor) | Vita Ceramics Etch | Vita Zahnfabrik |

| Ätzmaterial (Praxis) | Total Etch | Ivoclar Vivadent |

| Befestigungsmaterial (adhäsiv) | Variolink Esthetic LC | Ivoclar Vivadent |

| Feuerfestes Stumpfmaterial | BegoForm | Bego |

| Try-in Pasten | Variolink Esthetic DC | Ivoclar Vivadent |

| Verblendkeramik | Cerabien CZR | Kuraray Noritake |

Fachbeitrag

Ästhetik

25.03.22

Upgrade für ein Model

Minimalinvasiver Veneerfall: Maximale Ästhetik trotz Bruxismus

Abrasionen, Ästhetik, Bruxismus, Funktion, Gingivektomie, Minimalinvasiv, Mock-up/Wax-up, Schichtschema, Veneers, Verblendkeramik

Weitere Beiträge zum Thema