Premium

Premium

28.06.23

Wissenstransfer: Labor und Praxis

75-jähriger Patient: eine ästhetisch-funktionelle Rehabilitation

Wann immer die Rehabilitation eines kompletten Kiefers vorzunehmen ist, bei dem ein beidseitiger Verlust der Seitenzähne vorliegt, beobachten wir ein verändertes Frontzahnverhältnis. Grund dafür ist u. a. das Abgleiten der Protrusion des Unterkiefers infolge eines fehlenden posterioren „Stopps“. Dies führt zu einer Veränderung der intermaxillären Verhältnisse in der Sagittalebene sowie zu einem Verlust der vertikalen Dimension (VDO). In solchen Situationen ist es nicht denkbar, die Montage der ersten Situationsmodelle in den Artikulator in der maximalen Interkuspidation an den Zahntechniker zu delegieren und dann den Inzisalstift auf der bei der klinischen Untersuchung als korrekt erachteten VDO anzuheben. Dies würde zu einer VDO führen, die von der klinischen Situation abweicht. Im Artikel wird ein Weg vorgestellt, bei dem dies vermieden werden kann.

Bei der Rekonstruktion eines kompletten Kiefers sollte das Festlegen der korrekten Position (neue VDO und neue intermaxilläre Beziehung) direkt am Patienten erfolgen. Diese Position wird als „Referenzposition“ bezeichnet. Für eine korrekte Aufzeichnung ist es von grundlegender Bedeutung, dass sich der Patient in einem Zustand der Muskelentspannung befindet. Wäre er muskulär verkrampft, ist es schwierig, das Ergebnis einer „wiederholbaren und ungezwungenen“ Position zu erzielen, dass wir in dieser Phase anstreben. Daher ist es in diesen Fällen unerlässlich, zuerst Verspannungen zu lösen und erst danach die prothetische Rehabilitation umzusetzen. Denkbar hierfür ist es, dass der Zahnarzt bzw. die Zahnärztin zuvor über eine Schienentherapie den Zustand der Gelenkentspannung erreicht, um später eine korrekte Anpassung vorzunehmen. Die neue Position stellt den Ausgangspunkt der geplanten Restauration dar. Basierend darauf wird ein diagnostisches Wax-up gefertigt, mit dem wir die korrekten ästhetischen/phonetischen Beziehungen und eine stabile Okklusion in den posterioren Bereichen sowie eine korrekte anteriore Führung wiederherstellen werden. Nach der Phase der ästhetisch-funktionellen Bewertung, die mit einem Mock-up erfolgt, haben wir durch etablierte Übertragungsmethoden eine hohe Sicherheit und Vorhersagbarkeit des Ergebnisses. In diesem Artikel soll anhand eines klinischen Falles gezeigt werden, wie mit einer einfachen, aber präzise und sorgfältig ausgeführten Methode optimale Ergebnisse erzielt werden können, die für jedermann erreichbar und somit nicht mehr vom Anwender abhängig sind.

Ausgangssituation

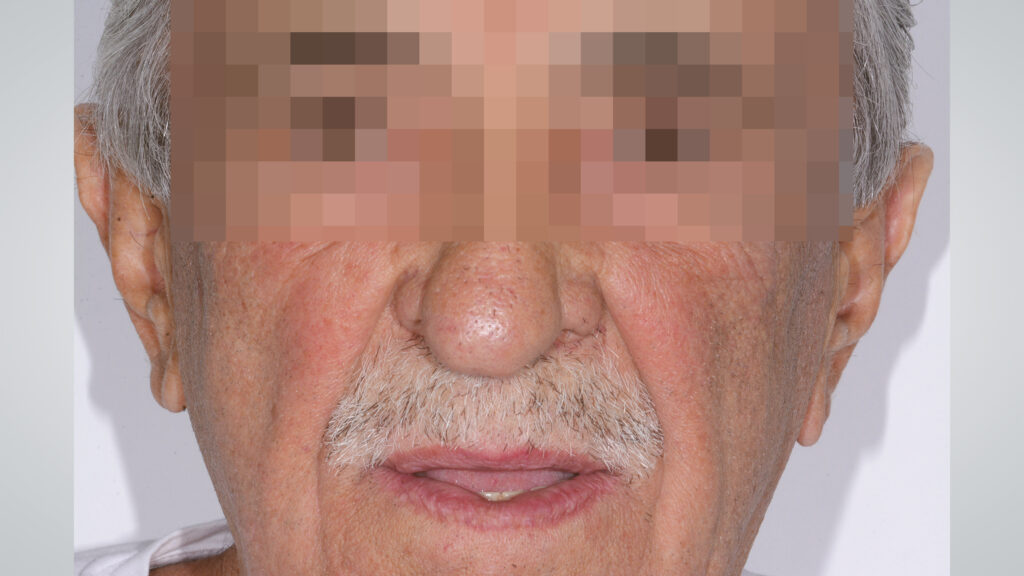

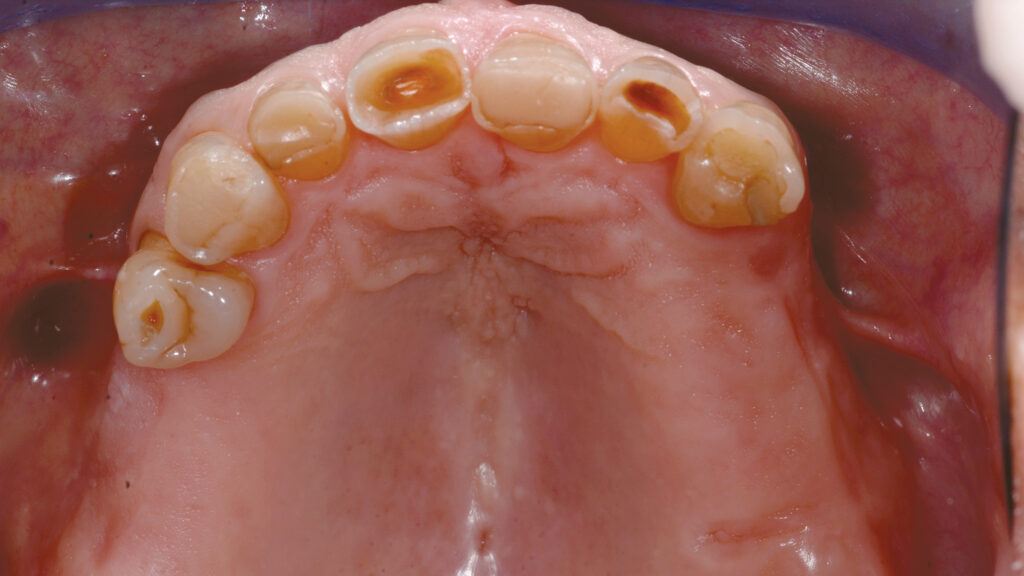

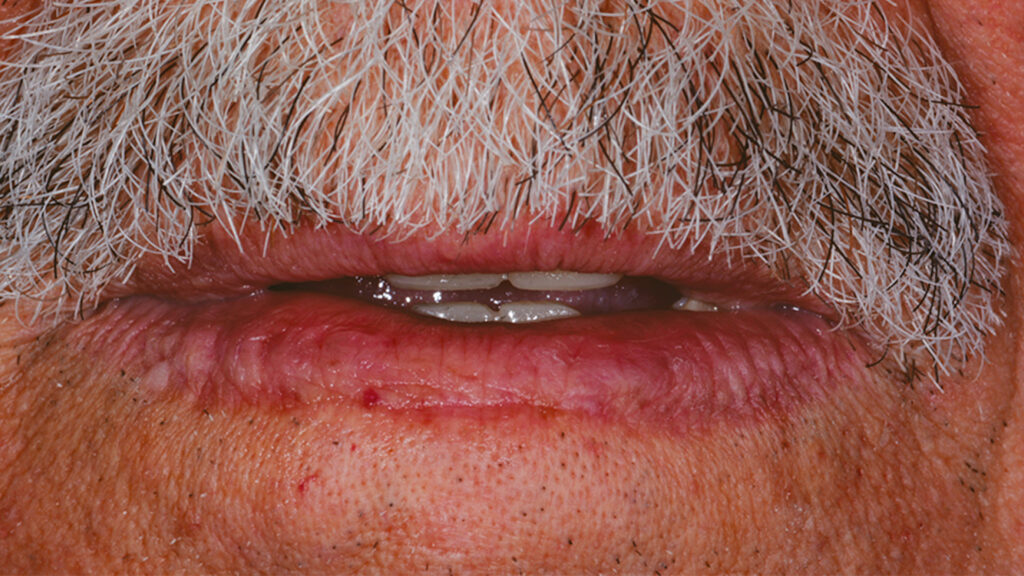

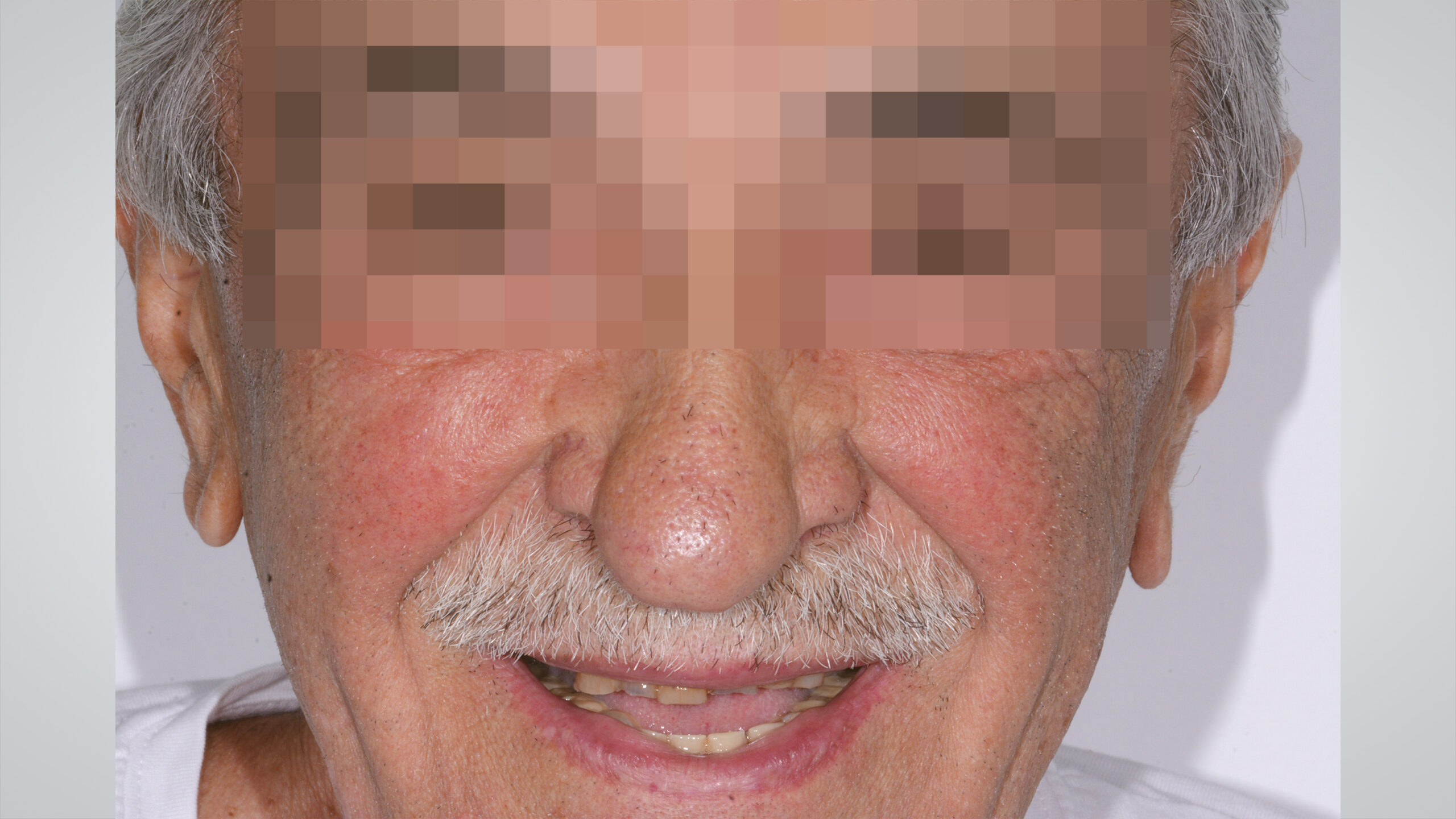

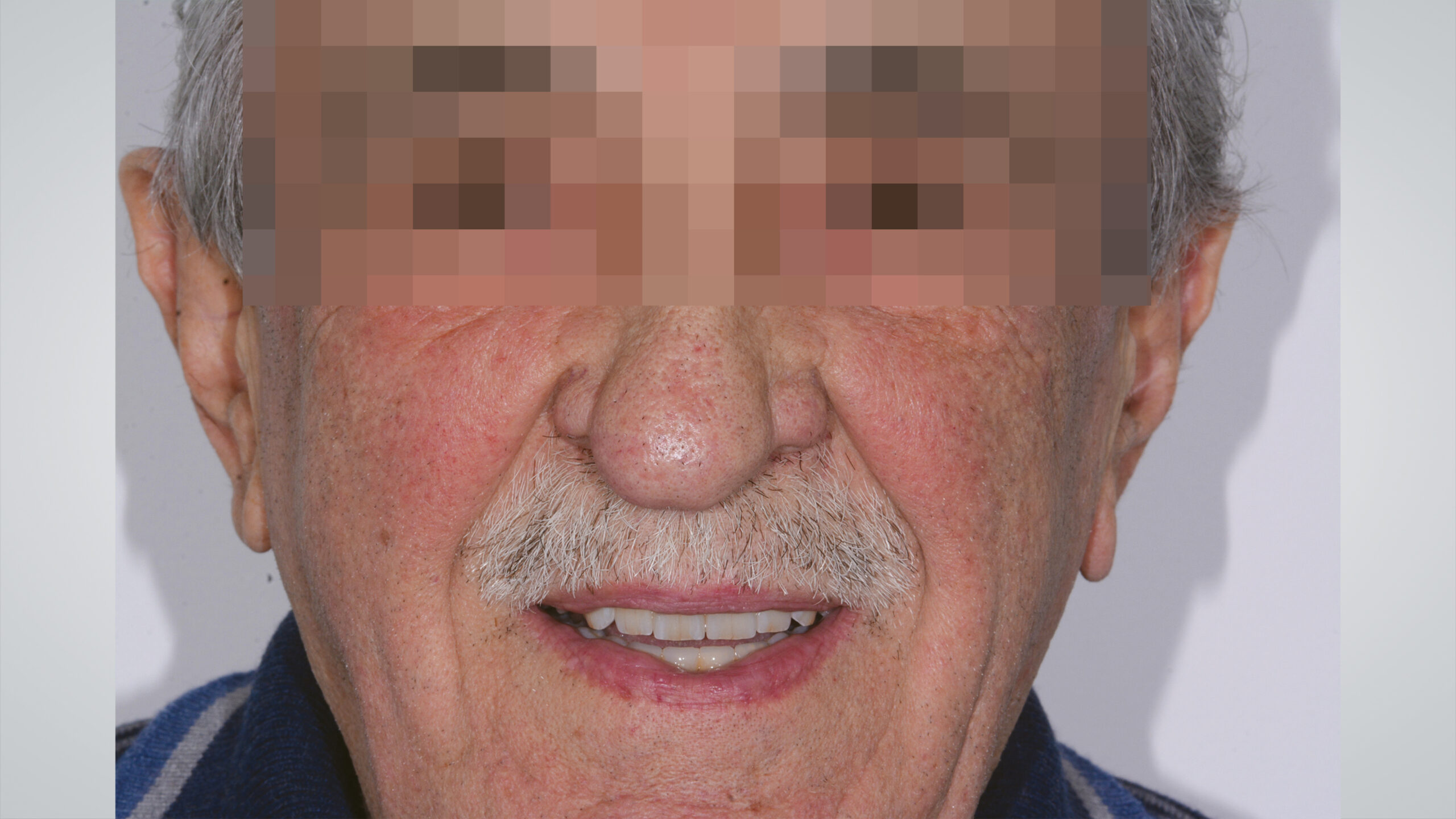

Der in diesem Artikel vorgestellte Fall ist der eines 75-jährigen Patienten. Er beklagte eine Reihe von dentalen Problemen. Zunächst betonte er, dass er eine fortschreitende Abnutzung seiner Frontzähne beobachtet hat. Dies führte im Laufe der Zeit zu einer zunehmenden Sensibilität gegenüber thermischen Einflüssen und zu einer beeinträchtigten Ästhetik beim Lächeln (Abb. 1). Er weist auch darauf hin, dass der Verlust seiner Seitenzähne eine erheblich verminderte Kaukraft und damit Verdauungsprobleme zur Folge hatte. Sein Anliegen ist daher ein zweifaches: das ästhetische Erscheinungsbild seines Lächelns zu verbessern und wieder richtig kauen zu können. Seine Prioritäten konzentrieren sich nur auf den Oberkiefer, da er im Unterkiefer kürzlich eine prothetische Arbeit erhalten hat, mit der er nach eigenen Angaben zufrieden ist und die er vorerst nicht ersetzen will (Abb. 2).

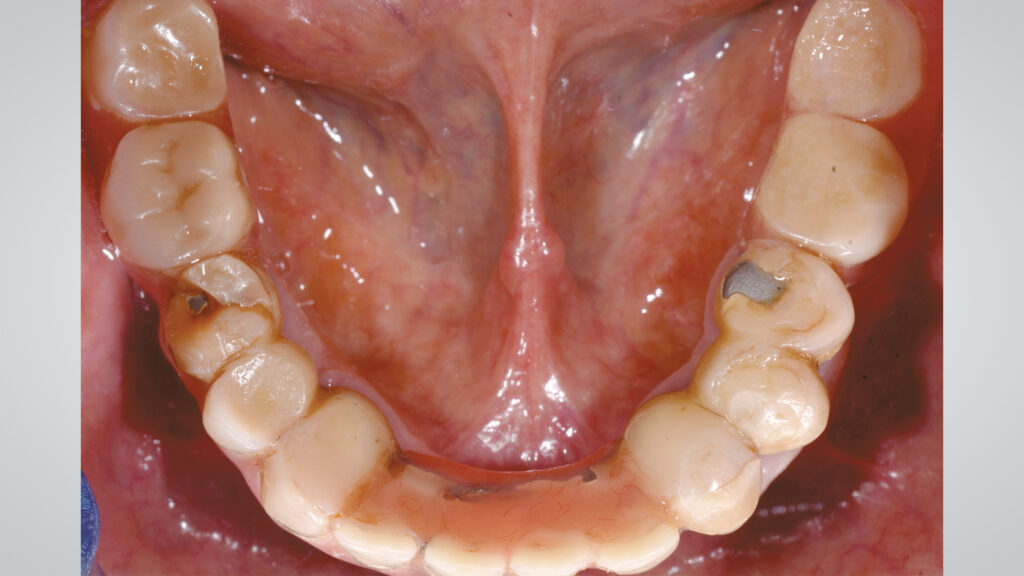

Im Rahmen der allgemeinen Anamnese können wir keine signifikanten systemischen Pathologien feststellen. Der Patient teilt uns mit, dass er nicht raucht und keine dauerhaften Medikamente einnimmt. Die Seitenzähne im Ober- und Unterkiefer gingen vor einigen Jahren aufgrund von parodontalen Problemen verloren. Im Unterkiefer trägt der Patient für den Ersatz der Molaren eine herausnehmbare Prothese. Wir werden beim Behandlungsplan sehen, wie man mit Situationen umgeht, die den Wiederaufbau nur eines Kiefers und zugleich eine Revision im Bereich der Antagonisten erfordern.

Diagnostik

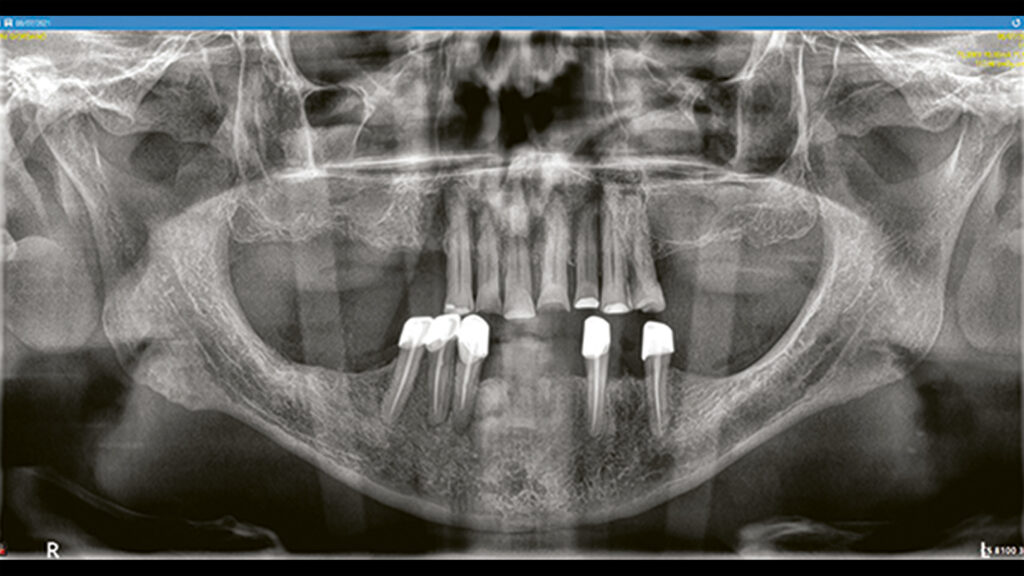

Die extraorale klinische Untersuchung zeigt eine dreieckige Gesichtsform mit einem Missverhältnis zwischen dem unteren Drittel und den beiden übrigen Teilen, was eindeutig auf einen Verlust der vertikalen Dimension hinweist. Die Mittellinie des Gesichts ist zentriert und die horizontalen Bezugslinien (Bipupillarlinie und Kommissurlinie) sind parallel zueinander ausgerichtet. Die Inzisallinie verläuft parallel zur Mittellinie. In Ruhestellung (mit leicht geöffnetem Mund) sind die Inzisalkanten der oberen und unteren Schneidezähne nicht sichtbar, was auf eine unzureichende koronale Länge hinweist. Die Lachlinie scheint zu „niedrig“, und die Schneidekante der oberen vorderen Frontzähne stehen nicht im Einklang mit der Unterlippe. Die intraorale klinische Untersuchung zeigt eine natürliche Restbezahnung im Oberkiefer mit starken Abrasionen/Erosionen (Abb. 3). Durch die ausgedehnte Dentinfreilegung an den Zähnen 12 und 21 kam es im Laufe der Zeit zu einer kariösen Pathologie, die behandelt werden muss. Im Unterkiefer befindet sich eine herausnehmbare Prothese auf Konuskronen, die in einer anderen Zahnarztpraxis gefertigt wurde (Abb. 4). Die okklusale Untersuchung im „Normalzustand“ in Frontalansicht zeigt einen anterioren Kreuzbiss, der aus dem jahrelangen Fehlen der oberen Seitenzähne resultiert. Dadurch ist der Kiefer zwangsläufig in eine Protrusionsstellung abgeglitten. Wie bereits in der Einleitung beschrieben, hat dies zu einer Abnutzung der Frontzähne und damit zu einem erheblichen Verlust der VDO und der intermaxillären Beziehung in der Sagittalebene geführt. Die Ansicht des Orthopantogram (OPG) zeigt im Oberkiefer eine signifikante vertikale Knochenatrophie in den posterioren Bereichen mit Pneumatisierung der Kieferhöhlen. Im Unterkiefer zeigen die devitalen Zahnpfeiler einen leichten horizontalen Knochenabbau, ohne dass infraalveoläre Defekte vorliegen (Abb. 5). Röntgenaufnahmen des Oberkiefers zeigen eine gute parodontale Gesundheit, die auch durch Sondierung sowie das Fehlen von periapikalen Läsionen bestätigt wird. Der Pulpavitalitätstest ist bei allen Restzähnen positiv. Die Sondierungs- und Röntgenuntersuchung ergibt, dass alle Zähne mit einer eindeutigen Prognose für eine mögliche prothetische Behandlung geeignet sind.

Nach der Anamnese und der objektiven klinischen Beurteilung nehmen wir zwei Situationsabformungen mit einem Präzisionsmaterial (kein Alginat), von denen die ersten Modelle angefertigt werden.

Im Hinblick auf eine vollständige Rehabilitation des Oberkiefers verfolgen wir den Ansatz „Reorganisation“. Wir müssen von einer Aufzeichnung in Referenzposition ausgehen und von einer neuen Position sowohl in Bezug auf die VDO als auch auf die anterior-posteriore Situation in der Sagittalebene. Wir empfehlen eine Aufnahmemethode, die nicht vom Anwender abhängig ist und die es ermöglicht, die aufgenommene Position genau und sicher in das Labor zu übertragen (ohne jegliche Anpassung an die Modelle). Die Verwendung des Deprogrammers ist eine Technik, die von vielen Autoren seit Jahren beschrieben wird. Wir haben eine interessante Variante aufgenommen, die uns hilft, die optimale Bisshöhe des Patienten zu bestimmen.

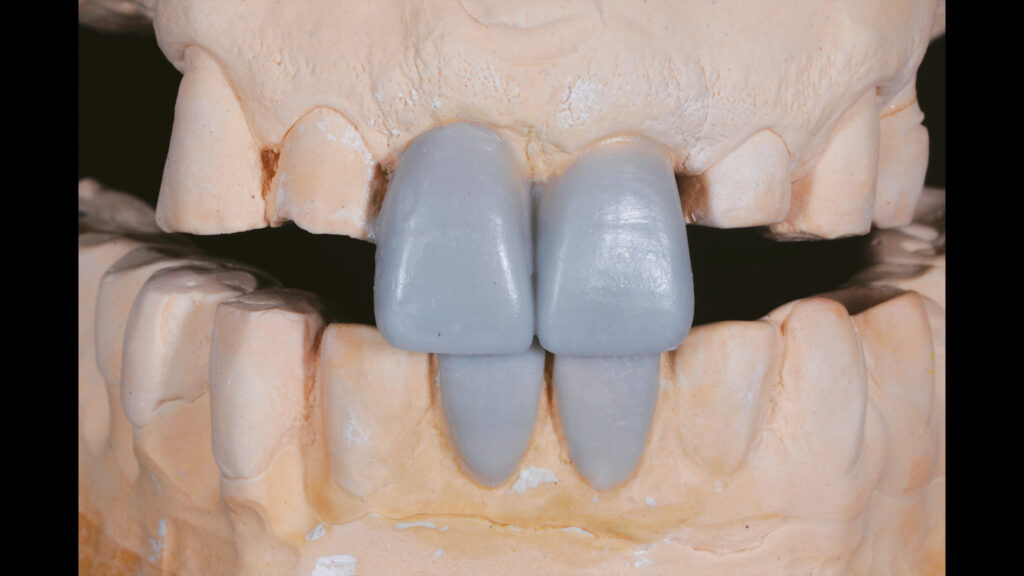

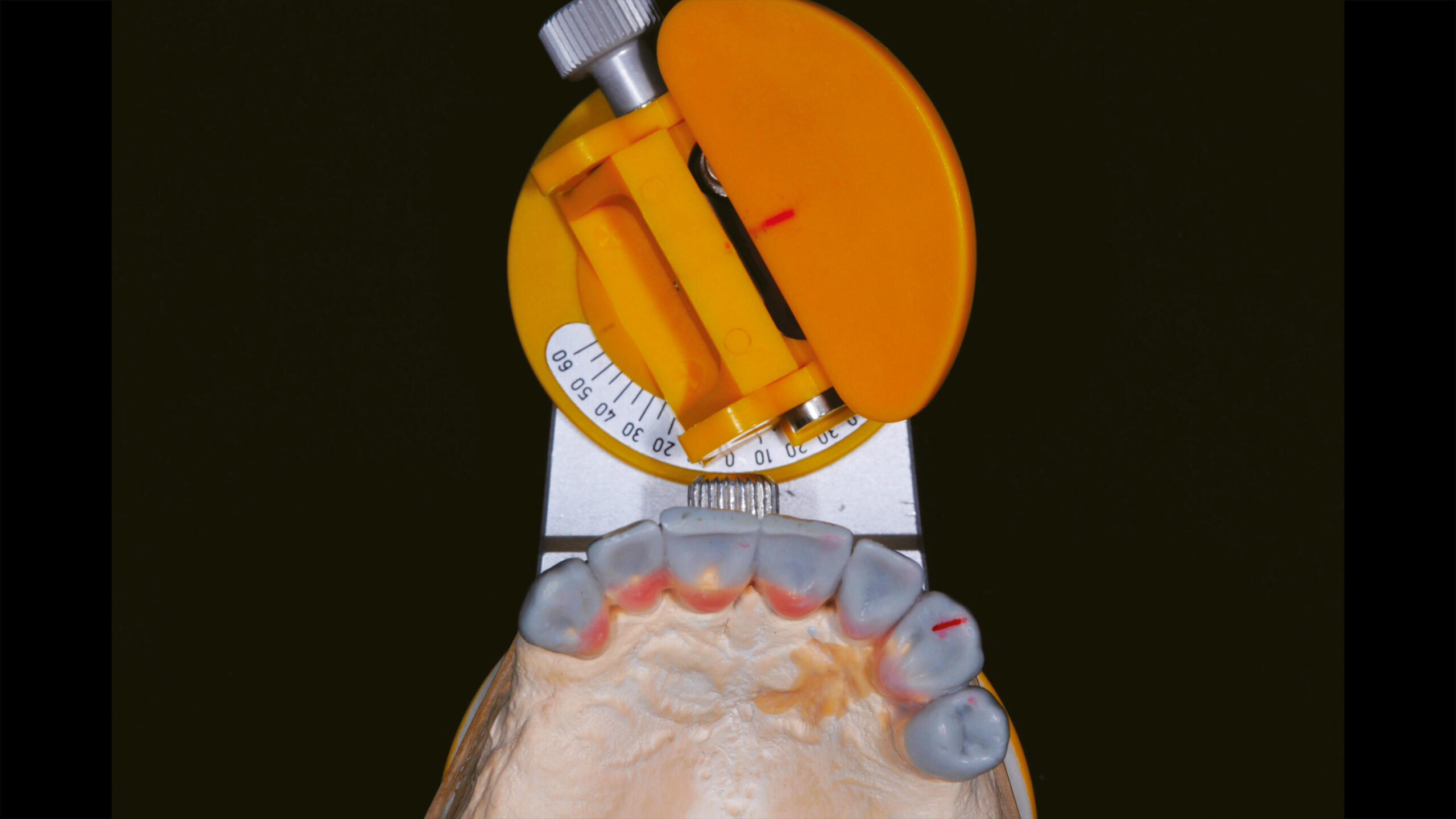

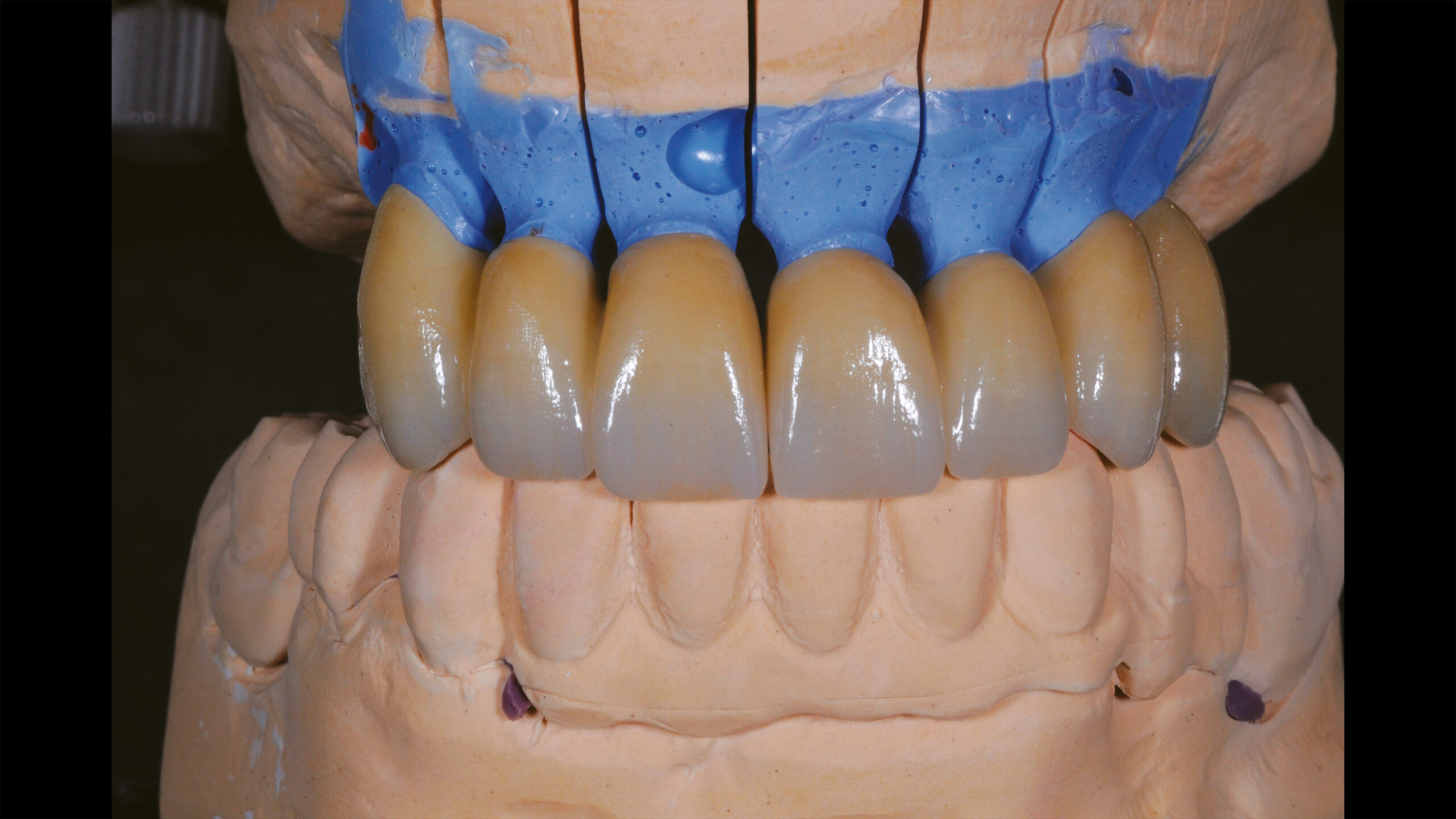

Diese Methode besteht darin, zwei Sätze von Situationsmodellen in ein und demselben Artikulator in maximaler Interkuspation / habitual, d. h. auf der aktuellen VDO, zu montieren (Abb. 6). Dann modelliert der Zahntechniker nach den Vorgaben des Goldenen Schnitts und auf der Grundlage der klinischen Informationen aus der ästhetischen Analyse (gegebenenfalls mit Fotos und Videos) ein Wax-up der oberen und unteren mittleren Schneidezähne. Diese anatomische Wiederherstellung führt zu einer neuen vertikalen Dimension (Erhebung am Inzisalstift) mit deutlichem Freiraum im Seitenzahnbereich (Abb. 7). Auf dem Wax-up werden zwei transparente Silikonschienen für die Abformung in der Mundhöhle angefertigt. Gleichzeitig mit der aus dem Wax-up gewonnenen VDO wird auf dem oberen Originalmodell eine Frontzahnschablone aus lichthärtendem Kunststoff hergestellt (Abb. 9), die als Deprogrammierer dient. Auf dem Antagonisten wird eine 0,5 mm dicke thermisch geformte Folie vorbereitet. Diese verfügt über eine ausgezeichnete Stabilität und Präzision in der Mundhöhle, so dass wir sicher sein können, dass die Übertragung von der Praxis ins Labor fehlerfrei erfolgt (Abb. 10). Der Jig / Deprogrammer ist mit einem flachen Plattenwinkel konzipiert, um dem Patienten eine größere Bewegungsfreiheit bei der Suche nach der Referenzposition zu ermöglichen. In diesem Fall haben wir eine starre obere Registrierplatte erstellt, die mit dem Jig verbunden ist (Abb. 8).

Die vorbereiteten Referenzschienen bzw. Hilfsteile werden an die Zahnarztpraxis übergeben. Der Zahnarzt formt das Kunststoffmodell mit den transparenten Schablonen ab, um die Ästhetik zu beurteilen. Dies ist der Ausgangspunkt für die prothetischen Rehabilitationen und macht die neue VDO am Patienten greifbar (Abb. 11 und 12). Nach Abschluss des ästhetischen Tests und der Beurteilung möglicher Verbesserungen kommen das Mock-up, die Frontzahnschiene und die thermisch geformte Folie (untere Zahnreihe) zum Einsatz. Ist, wie in diesem Fall, die Ästhetik und damit die neue VDO zufriedenstellend, muss die Schablone nicht angepasst werden, da sie auf der gleichen Höhe wie die Wax-ups hergestellt wurde. Andernfalls nehmen wir die notwendigen Anpassungen vor. Zu diesem Zeitpunkt – nach dem Einsetzen des Deprogrammierers – verbleibt der Patient für etwa 10 bis 15 Minuten im Ruhezustand und wird dann begeten kleine anterior-posteriore Bewegungen auf der Inzisalplatte der Jig durchzuführen. Der Zahnarzt übt hierbei keine Kraft auf; also ohne jedwede externe Manipulation. Nachdem die Wiederholbarkeit der Position mit zwei verschiedenfarbigen Okklusionsfolien überprüft worden ist, wird sie anterior mit einem Tropfen Flow-Komposit und posterior durch Einbringen eines steifen selbsthärtenden Kunststoffs (Luxabite, DMG) zwischen die posterioren, wärmegeformten Platten fixiert (Abb. 13).

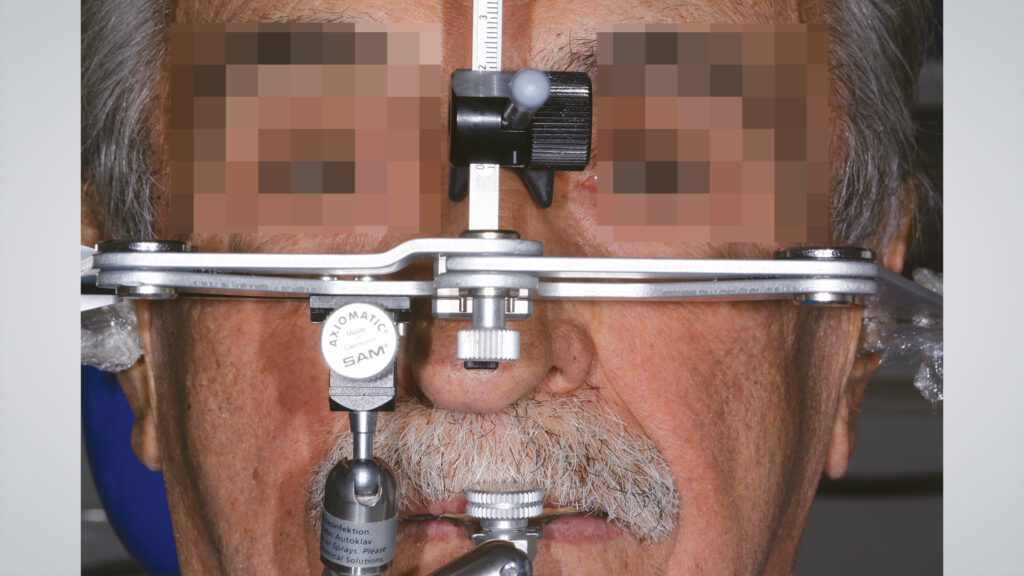

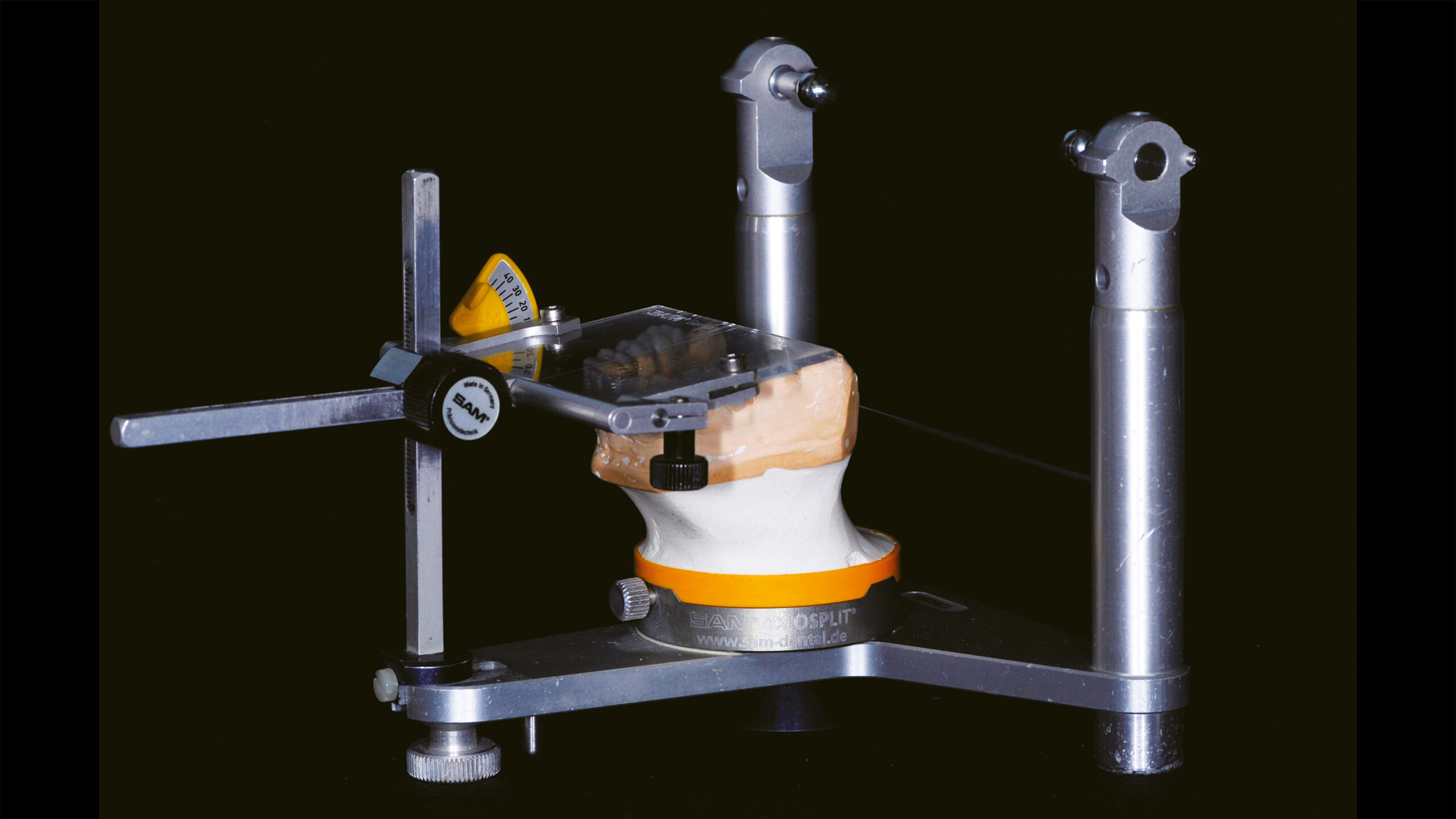

Die Messungen am Patienten werden mit der Aufnahme eines anatomischen Gesichtsbogens abgeschlossen, um die räumlich korrekte Position des Oberkiefers in Bezug auf die Frankfurter Ebene zu bestimmen. Um diesen Parameter zu erhalten, müssen der Orbit-Indikator und das verstellbare Nasium verwendet werden (Abb. 14). Im Labor wird nach dem Herstellen des Oberkiefermodells das Unterkiefermodell mit Hilfe des Gesichtsbogens anhand der vorgenommenen Registrierung im Artikulator angepasst. So erhalten wir eine nahezu perfekte Übereinstimmung zwischen der intraoralen Situation und der Situation im Artikulator. Wir können also sicher sein, dass die neuen prothetischen Koordinaten präzise in das Labor übertragen wurden (Abb. 15). Dafür gibt es zwei Gründe: Erstens: Für die Aufzeichnung wurde ein starres und stabiles Material (Harz) anstelle der traditionell verwendeten Wachse/Silikone verwendet, die ungenauer und verformbarer sind. Zweitens: Die Verwendung der thermoplastischen Platte ermöglichte es uns, die Aufzeichnungen präzise in den Artikulator zu übertragen, ohne dass wir irgendeine Art von Anpassung vornehmen mussten. Somit können die Modelle in der räumlichen Position montiert werden, wie es die intraorale Situation vorgibt.

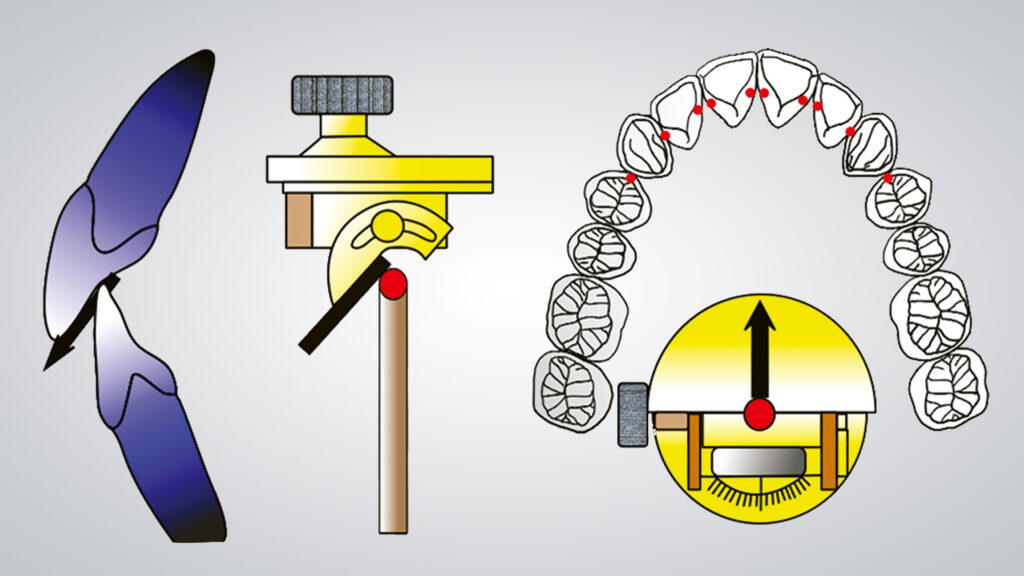

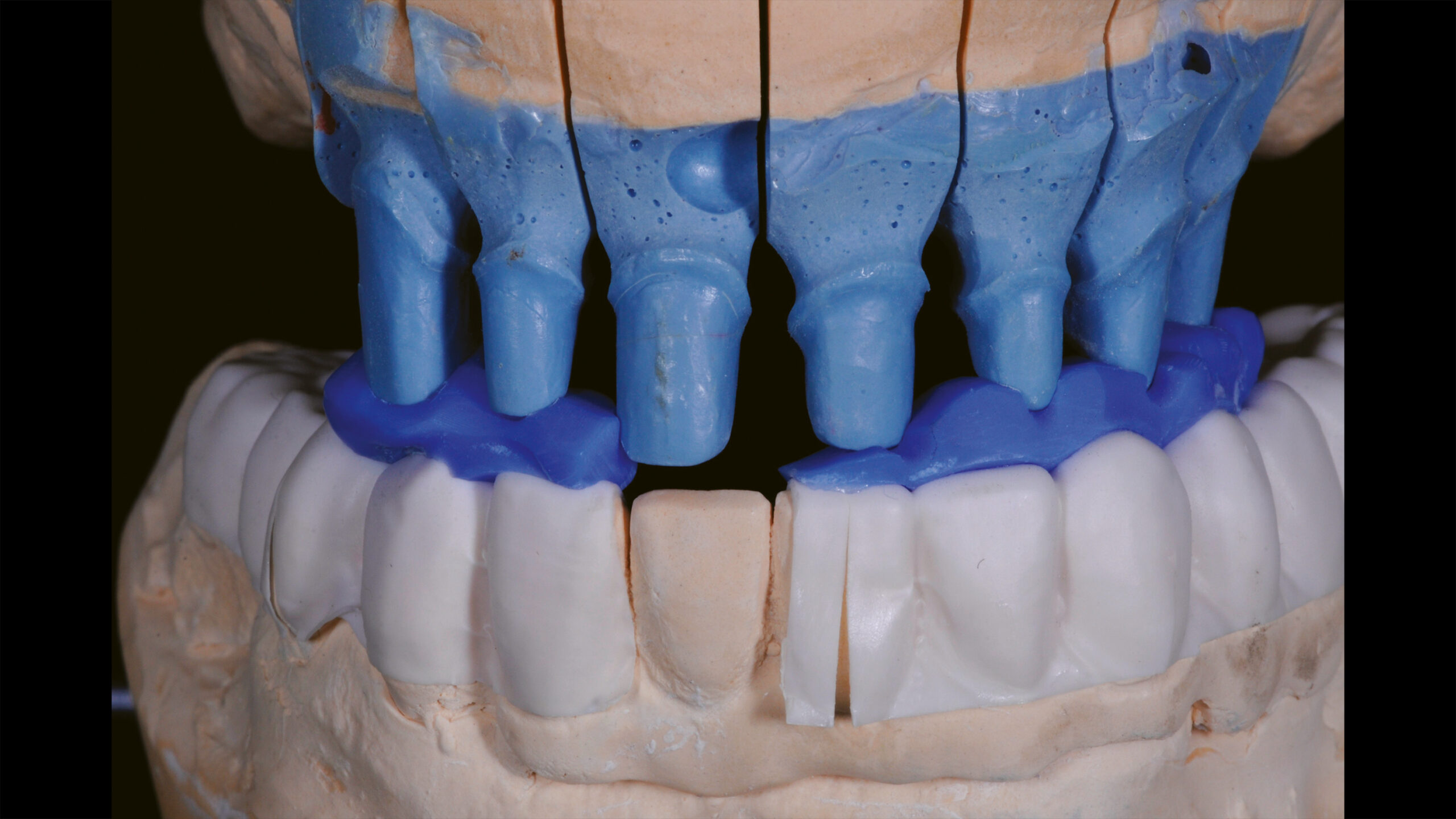

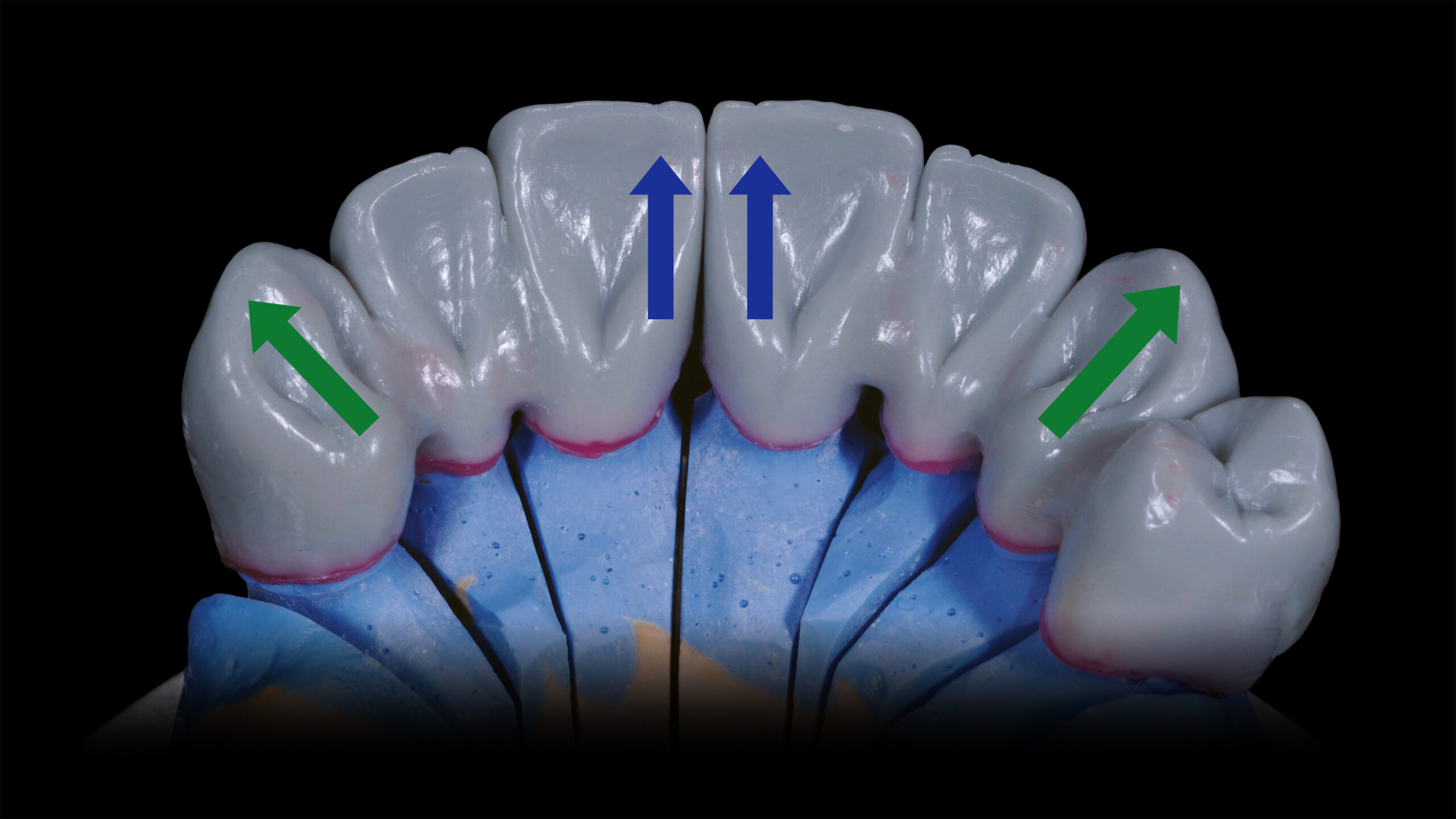

An diesem Punkt fahren wir mit dem diagnostischen Wax-up der oberen und unteren Frontzähne fort (Abb. 16). Die ästhetische Gestaltung orientiert sich an unserem Fachwissen; also den proportionalen dentalen Parametern, die uns so viele Autoren seit Jahren als Richtlinien vorgeben. Was den funktionellen Aspekt betrifft, so werden wir ein mit dem Artikulator mitgeliefertes Zubehör verwenden, das es uns ermöglicht, die Frontzahnführungen von protrusiv und lateral mit der für den jeweiligen Fall geeigneten Neigung zu rekonstruieren (Abb. 17). Das Zubehör (Adjustable Incisal Table) entspricht in seiner Neigung den palatinalen Oberflächen der beiden medialen Flächen der oberen zentralen Inzisivi bei der Protrusion und der medialen palatinalen Oberflächen der Eckzähne (OK/UK) bei den Lateralbewegungen (Abb. 18). Die Einstellung des Inzisaltisches richtet sich nach der individuellen Registrierung des Patienten mittels Axiographie / Kondylographie, d. h. durch Ablesen der Gelenkwinkel. Wenn wir jedoch nicht in der Lage sind, eine individuelle Registrierung vorzunehmen (was häufig der Fall ist), nehmen wir die Anpassung anhand der Überlegungen vor, die wir in Bezug auf die Art des zu rehabilitierenden Patienten und die Art der skelettalen Klasse anstellen. In diesem speziellen Fall – Patient mit skelettaler Klasse 1 in einem fortgeschrittenen Alter – bewerten und entscheiden wir uns für die Modellation einer flachen Frontzahnführung. Daher werden wir die posterioren Bereiche bei 30° und folglich den Inzisaltisch bei 35° einstellen (Abb. 19). Für unsere Arbeit ist es unerlässlich, die Protrusions- und Laterotrusionsbewegungen in der diagnostischen Wax-up-Phase zu berücksichtigen. Dies ist für das Ergebnis entscheidend (Abb. 20). Anschließend fertigen wir im Frontzahnbereich transparente Schienen für die intraorale Herstellung von Mock-ups. Für den Seitenzahnbereich stellen wir eine Oberkieferplatte mit der Vertiefung der unteren Zähne her. Auf das untere Mock-up im Seitenzahnbereich adaptieren wir eine Tiefziehplatte, sodass der Zahnarzt, falls er keine Positionsübereinstimmung findet, eine zweite Registrierung vornehmen kann, mit der Gewissheit, dass er die korrekte intermaxilläre Beziehung referenziert.

Die Arbeit wird zur ästhetisch-funktionellen Prüfung (Mock-up) an die Zahnarztpraxis geschickt. Die Zähne werden mit Vaseline isoliert, um die spätere Entfernung des Mock-ups zu erleichtern. Danach wird das selbsthärtende Mock-up-Material (Luxatemp, DMG) in die Schablonen eingebracht. Mit dem so gefertigten Mock-up sieht der Patient das Design seiner neuen Zähne nun im realen Umfeld und kann es direkt im Mund wahrnehmen. Zudem können durch den Zahnarzt nun phonetische Tests erfolgen (Abb. 21 und 22). Die ästhetische Veränderung ist in dem Fall offensichtlich (Abb. 23 und 24). Darüber hinaus kann der Zahnarzt in diesem Stadium prüfen, ob die zentrische Position mit der im Labor definierten übereinstimmt (Abb. 25 und 26), und beurteilt zudem die exzentrischen protrusiven und lateralen Bewegungen (Abb. 27).

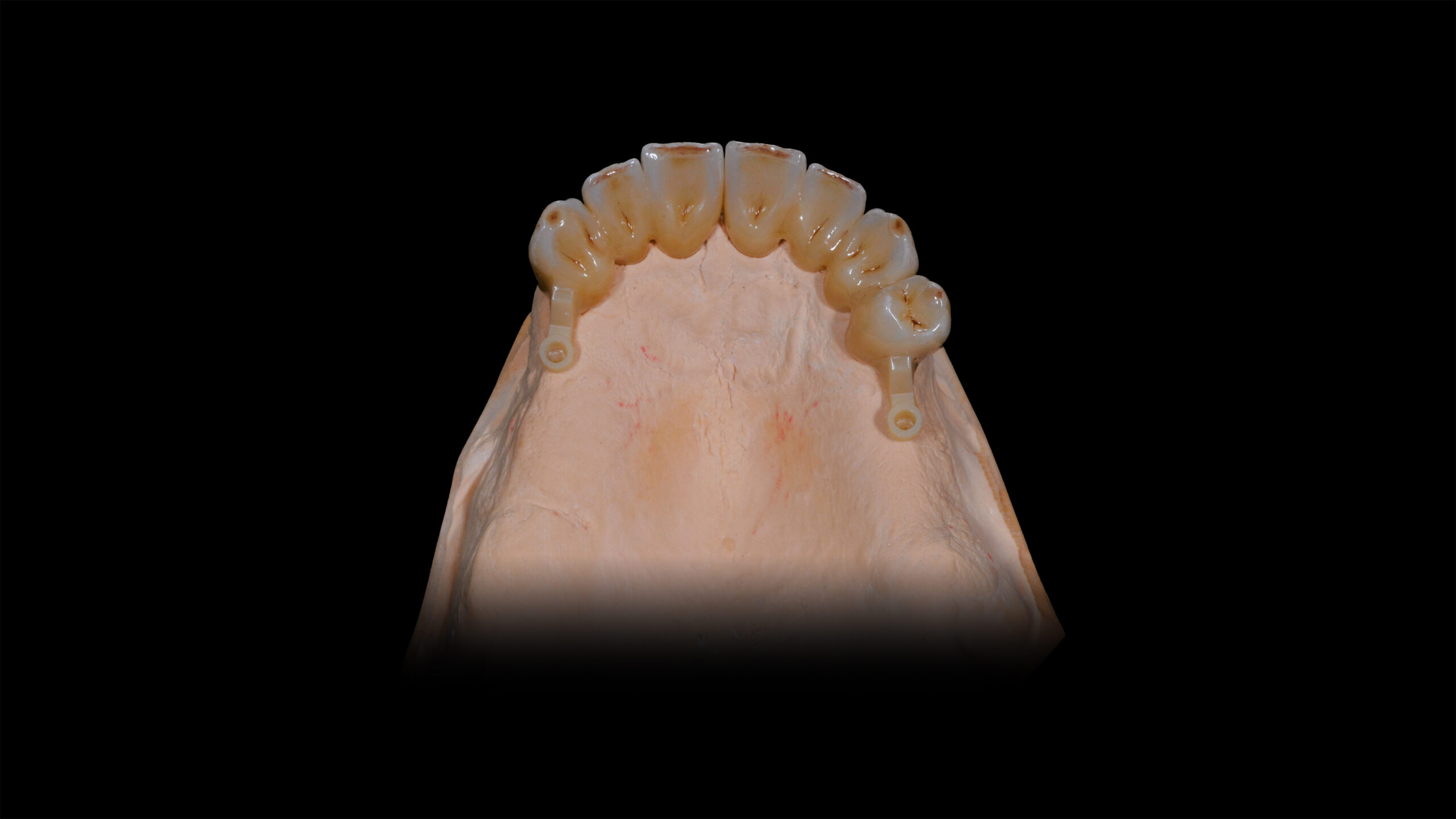

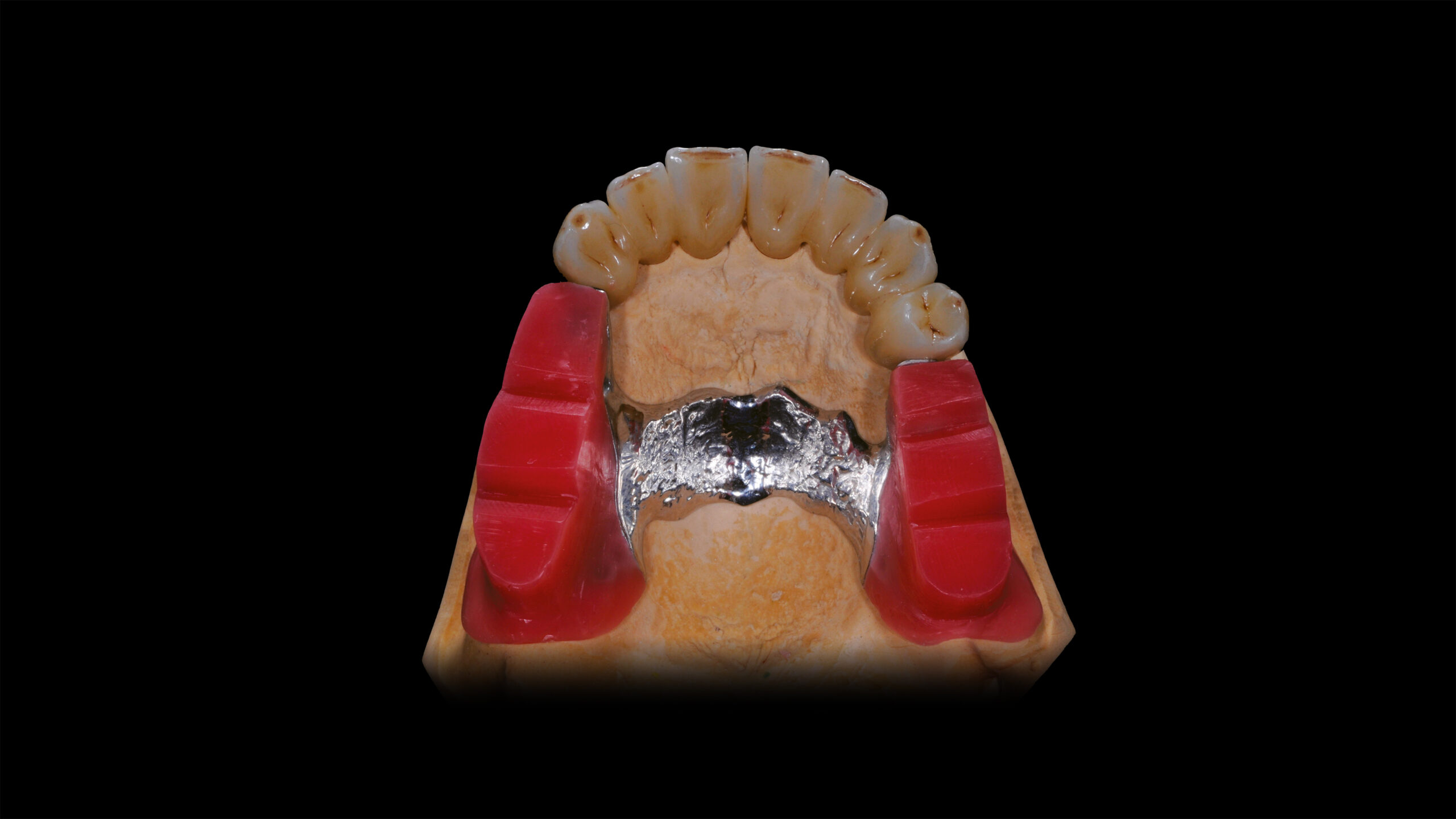

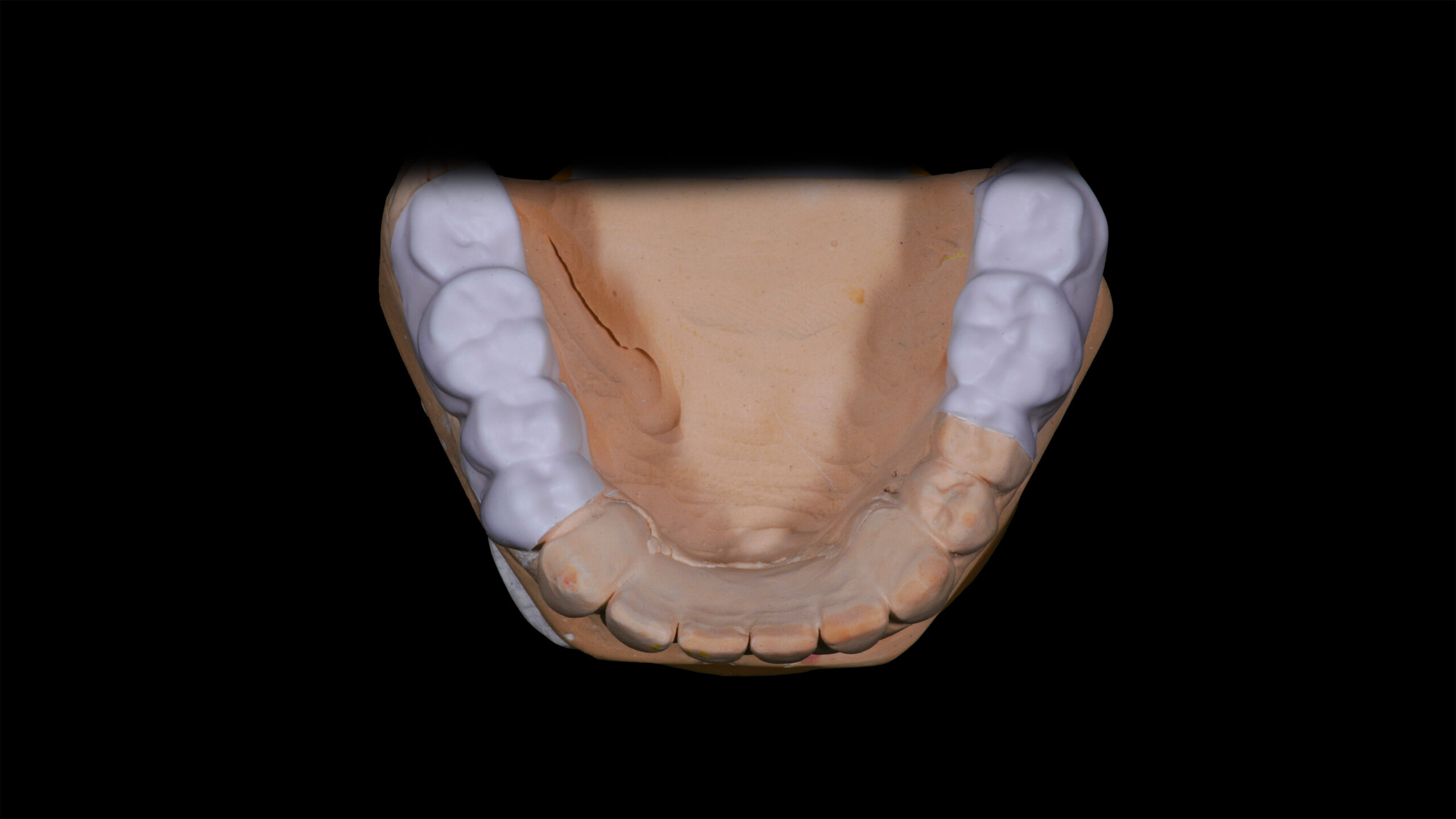

Basierend auf den ästhetischen und funktionellen Tests gibt der Patient seine Zustimmung zur geplanten Restauration. So können wir – ohne Angst vor Widerspruch – sagen, dass die Arbeit praktisch abgeschlossen ist! In der Tat ist nun bereits alles definiert: Ästhetik, Funktion, Beziehung zu den Weichgeweben, Okklusion etc. Wir müssen uns von nun an „nur“ noch darum kümmern, die Situation auf die endgültigen Restaurationen mit den entsprechenden Methoden zu übertragen (auf die wir im Detail eingehen werden). Es bedarf nun der Rekonstruktion der oberen Seitenzahnbereiche. In der Planungsphase stellen wir jedoch fest, dass es unumgänglich ist, neben den unteren Frontzähnen (für die Rekonstruktion der Frontzahnführungen von grundlegender Bedeutung) auch die unteren Seitenzähne zu rekonstruieren. Deshalb verwenden wir zur Herstellung des unteren Wax-ups ein weiteres Zubehörteil, das mit dem SAM-Artikulator geliefert wird und die Okklusionsebene bestimmt (Abb. 28). Die Neigung dieser Platte in Bezug auf die Frankfurter Ebene bestimmt den Verlauf der Okklusionsebene, die je nach Skelettklasse unterschiedlich ist. In diesem Fall neigen wir die Platte um 12° in Bezug auf die Frankfurter Ebene. Dieser Wert resultiert aus einer Untersuchung von Prof. Slavicek auf Grundlage einer Bearbeitung von 5.500 Patientenfällen. Um sicher zu gehen bzw. einen individuellen Okklusionsplan auszuarbeiten, kann eine kephalometrische Untersuchung (Fernröntgenaufnahme) erfolgen. Berücksichtigt werden müssen auch die Spee‘schen und Wilson‘schen Kurven. Es kann das zum System gehörige Zubehör mit bereits vordefinierten Kurven verwendet oder, wie wir es bevorzugen, diese individuell definiert werden (Abb. 29). Das diagnostische Wax-up wird mit der Formgebung (in diesem Fall mit Zahnaufstellung) der oberen Seitenzähne (Abb. 30 und 31) abgeschlossen. Die palatinalen Höcker sind optimal in den Fossae der unteren Seitenzähne positioniert (Abb. 32 und 33).

Da der Patient nicht zwingend eine festsitzende Restauration im Oberkiefer benötigt, die eine Implantattherapie nach sich gezogen hätte, und da im Unterkiefer bereits eine herausnehmbare Prothese vorhanden war, schlugen wir den folgenden prothetischen Behandlungsplan vor:

Oberkiefer:

Monolithisches Zirkonoxidgerüst von 13 bis 24 mit extrakoronalen Geschieben

Modellgussprothese mit Gaumenbügel

Unterkiefer:

Rekonstruktion der bestehenden Zähne des herausnehmbaren Zahnersatzes mit Komposit

Es erfolgt die Umsetzung des Wax-up in Kunststoff für die Herstellung des Provisoriums. Das obere Provisorium wird mit Klammern fixiert und die funktionellen Bewegungen werden im Artikulator überprüft (Abb. 34 bis 36). An diesem Punkt sind bestimmte Vorbereitungen wichtig, die es dem Zahnarzt erleichtern, das Provisorium korrekt einzusetzen und das untere Wax-up genauso zu übertragen wie im Labor. Für die korrekte Positionierung des festsitzenden Provisoriums fertigen wir eine starre Silikonschablone (90 Shore) auf dem Original-Antagonistenmodell an. Diese ist stabil und präzise und wird zwischen die Zahnbögen gelegt, um das Provisorium in der Position zu fixieren, in der es im Artikulator im Verhältnis zum Antagonisten hergestellt wurde (Abb. 37). Dies ermöglicht es dem Zahnarzt, das Provisorium in der Mundhöhle in genau der gleichen Position einzusetzen, wie es im Labor angefertigt wurde (Abb. 38 und 39). Um dem Zahnarzt die Möglichkeit zu geben, die Aufbauten in der Mundhöhle proportional korrekt zu rekonstruieren, fertigen wir eine transparente Schablone auf dem Modell (Wax-up) an. Auf diese Weise erhalten wir eine ideale Vorlage für optimale Präparationen (Abb. 40).

Schließlich fertigen wir auf dem unteren Wax-up eine transparente Schablone für die Kompositversorgung des Unterkiefers (permanentes Mock-up) auf der vorhandenen Prothese an (Abb. 41). Auf diese Weise stellt der Zahnarzt direkt in der Praxis den optimalen Zustand wieder her, den wir im Labor entworfen haben (Abb. 42 und 43). Während der Zeit, die das Gewebe aufgrund der Vorbereitung der Pfeiler braucht, um zu heilen, bereiten wir die nächste Phase vor. Da die als haltbar eingestuften prothetischen Pfeiler keine endo-, restaurativ- oder parodontale Therapie benötigen, können die definitiven Abformungen (mit Präzisionsmaterialien) erfolgen: eine OK-Abformung, eine Abformung des „patientengeprüften“ Provisoriums und eine des Gegenbisses. Um die VDO, die intermaxilläre Position und die mit den Provisorien getesteten Frontzahnführungen nicht zu verlieren, nutzen wir die Provisorien. Wir segmentieren das Provisorium (Halbbogen); eine Hälfte wird entnommen, während die andere Hälfte an Ort und Stelle verbleibt. Wir nehmen die Registrierung zwischen den Pfeilern und den Zähnen des Gegenkiefers vor (Abb. 44). Dann entfernen wir den anderen Halbbogen, wobei die soeben vorgenommene Registrierung an Ort und Stelle verbleibt, und fixieren die Beziehung zwischen den Pfeilern und dem Gegenbiss (Abb. 45). Auf diese Weise können wir sicher sein, dass die intermaxilläre Beziehung in genau der gleichen Position wie das Provisorium im Mund an das Labor geschickt wird.

Im Labor wird das Oberkiefermodell mit der Gesichtsbogengabel im Artikulator montiert. Im Anschluss wird das Unterkiefermodell mit dem Bissregistrat ergänzt. Wie bei der Artikulation der Situationsmodelle stellen wir auch hier eine perfekte Übereinstimmung zwischen dem in der Mundhöhle aufgenommenen Registrat und der Position der Meistermodelle im Artikulator fest. Wir können dann mit der Fertigstellung der endgültigen Arbeit fortfahren, indem wir uns auf die Informationen des Provisoriums stützen, das, wie wir nicht vergessen sollten, vom Zahnarzt überprüft und vom Patienten über einen Zeitraum von einem bis drei Monaten getestet wurde. Wenn wir uns im Anschluss an die Provisoriumssituation halten, können wir sowohl ästhetisch als auch funktionell genau reproduzieren, was im Mund perfekt funktioniert (Abb. 46). Außerdem können wir mithilfe des Inzisaltisches die Führungswege der zentrischen, protrusiven und lateralen Bewegungen mit der gleichen Neigung wie die am Patienten überprüften und getesteten Provisorien ausführen / kontrollieren (Abb. 47). So können auch diejenigen, die es gewohnt sind, Provisorien im Mund zu funktionalisieren, die Informationen des Provisoriums nutzen, um sie auf die endgültige Restauration zu übertragen. In diesem Fall bevorzugen wir die „Double-Scan“-Technik nach dem Aufwachsen. Aber es können auch digitale Erfassungstechniken verwendet werden, indem die Provisorien angepasst werden. Mit der Technik (die wir seit Jahren täglich anwenden) der Bearbeitung des vorgesinterten Zirkonoxids (grüne Phase) definieren wir perfekt die Details der Übergangslinien, der Kauflächen, der Austrittsprofile und der Oberflächentextur (Abb. 48 und 49). Anschließend führen wir mit großer Sorgfalt den Sinterbrand nach einem speziellen Programm mit konventionellen Halte- und Abkühlphasen durch. Wir führen bewusst keine Schnellbrände durch! Die Zirkonoxidrestaurationen werden auf das Modell gesetzt und die Randabschlüsse unter dem Mikroskop überprüft (Abb. 50). Bei der Wahl der Geschiebe haben wir uns für die „OT-Cap Micro mit Klebehülse“ der Firma Rhein83 entschieden, weil sie uns die beste Garantie für den Halt und die Sicherheit der Präzision gaben. Wir haben uns dafür entschieden, die Verblockung auf Höhe der Gaumennaht in zwei Halbbögen aufzuteilen, damit eine eventuelle Elastizität des hinteren Weichgewebes nicht mit der Steifigkeit der Frontzahnstruktur kollidiert. Die Verblockung wird zur ästhetisch-funktionellen Prüfung in die Praxis geschickt. Der Zahnarzt formt den Oberkiefer individuell für ein hochpräzises Modell zur Herstellung des Modellgusses ab (Abb. 51). Im Labor erfolgt nun die Individualisierung der Restauration durch das Hinzufügen von ästhetische Details. Bei besonderen ästhetischen Anforderungen erfolgt ein Cut-Back der bukkalen Flächen und die entsprechende Schichtung mit spezieller Feldspatkeramik (Abb. 52). Im Anschluss werden die Metallhülsen in die vorgesehenen Aussparungen geklebt und das „OT-Cap Micro Geschiebe“ (die übrigens austauschbar sind) darauf verschraubt. Nun wird der Modellguss hergestellt, auf dem zwei seitliche Blöcke aus Hartwachs mit Referenzkerben befestigt werden. Auf dem Antagonisten wird eine 0,5 mm starke Tiefziehfolie befestigt (Abb. 53 und 54). Der Zahnarzt führt die endgültige Einprobe und (Kontroll-)Registrierung mit selbsthärtendem Kunststoff (Luxabite) durch (Abb. 55). Die Position wird im Labor auf den Arbeitsmodellen überprüft und alles passt perfekt. Dies ist auf das übliche Übertragungssystem zurückzuführen, das wir bereits ausführlich beschrieben haben (Abb. 56). Wir setzen die oberen Seitenzähne aus Komposit auf den Modellguss und passen sie dann so an, dass sie sich optimal in die Frontzahnrestaurationen integrieren (Abb. 57). Die drei Komponenten werden zur finalen Oberkieferrestauration verbunden. Dies gibt Patienten das Gefühl und die Gewissheit einer sehr stabilen, wenn auch herausnehmbaren Prothese (Abb. 58). Mit diesen Bildern möchten wir hervorheben, dass wir auch mit einem monolithischen Material, wenn es richtig und korrekt bearbeitet ist, sehr gute Ergebnisse erzielen können, auch aus ästhetischer Sicht (Abb. 59 und 60). Aus funktioneller Sicht ist die vorliegende Methode nicht vergleichbar mit herkömmlichen Schichtmethoden. Die beschriebene Technik, bei der Wachsmodellationen in Zirkonoxid umgesetzt werden, ist unserer Meinung nach heute die absolut ergonomischste und vorhersagbarste Technik. Die Kompositzähne auf dem Modellguss werden mit einer lichthärtenden Glasur (Optiglaze, GC) individuell gestaltet (Abb. 61 und 62). Nun wird die prothetische Versorgung in die Praxis geschickt und der Zahnarzt zementiert diese in der Mundhöhle. Abbildung 63 zeigt, wie gut wir eine hervorragende Integration der prothetischen Restauration in Bezug auf das Weichgewebe erreicht haben (Abb. 63). In der Okklusalansicht des Oberkiefers sind die Individualisierung der Frontzähne und die Geschiebe-elemente sichtbar (Abb. 64). Einige „Vorher-Nachher“-Bilder zeigen das ausgezeichnete Ergebnis (Abb. 65 bis 68).

Schlussfolgerungen

Die Autoren wollen in diesem Artikel einige klinische und technische Hinweise geben, um die Verfahren in der Langzeitrehabilitation so vorhersehbar wie möglich zu machen, aber vor allem wollen sie zeigen, dass diese Methoden nicht abhängig vom Anwender sind, sondern für jeden umsetzbar. Einige Aspekte des Behandlungsplans sind von grundlegender Bedeutung und wir möchten sie in chronologischer Reihenfolge in Erinnerung rufen, um eine Art Zusammenfassung zu schaffen:

- Aufzeichnung in Referenzposition im nicht erzwungenen wiederholbaren Modus

- Ästhetisch-funktionelles diagnostisches Aufwachsen

- Bedeutung der Verwendung des Gesichtsbogens und des Artikulators

- Mock-up in der Mundhöhle und Überprüfung der Referenzposition

- Vervollständigung des Wax-ups, um die Provisorien zu erstellen, die dem Mock-up entsprechen

- Einsetzen der Provisorien in der Mundhöhle in derselben Position wie im Labor unter Verwendung von Silikon als Übertragungsschlüssel

- Schablonen für den Aufbau von Verbundwerkstoffen

- Weitere Informationssammlung durch die Verwendung von patientengeprüften Provisorien

- Umsetzung von Wachs auf Zirkonoxid und Lithiumdisilikat zur Erzielung der gleichen Morphologien in ästhetischer und funktioneller Hinsicht

- Alle Scans und Abgleiche mit digitalen Systemen

- Klinische Kontrolltests, aber mit der Gewissheit, dass es angesichts der angewandten Methode keine Überraschungen gibt und dass in jedem Fall eine erneute Intervention möglich ist, bevor der nächste Schritt unternommen wird

- Fertigstellung von prothetischen Artefakten mit möglicher Modellierung und Farbanpassung durch spezielle Techniken

- Endgültige Zementierung/radiografischer Status und periodische Kontrollen

Wichtiger Hinweis

Ein letzter und sehr wichtiger Hinweis: Bis heute haben wir erst vier herausnehmbare Prothesen mit dieser Technik fertiggestellt, so dass wir diesen Artikel als Fallbericht betrachten müssen. Seit der Zementierung des ersten Falles sind fast zwei Jahre vergangen und durch die Überprüfung und Unterfütterung der herausnehmbaren Teile hat es bisher unsere Erwartungen erfüllt. Aber wir warten ab, bevor wir dieser Lösung absolute Sicherheit zusprechen.

Vita Claudio Nannini:

Claudio Nannini wurde am 21. August 1961 in Modena geboren. Er ist seit 1985 Mitglied von Antlo und seit 1988 Referent. Er ist Mitglied der wissenschaftlichen Ausschüsse der Zeitschriften "dental dialogue" und "Quintessenza". Er hat als Redner an zahlreichen nationalen und internationalen Veranstaltungen teilgenommen. Er hat auf den AIOP- und SIPRO-Kongressen (2023) gesprochen. Er hat verschiedene Artikel in nationalen und internationalen Fachzeitschriften verfasst. Zusammen mit seinem Kollegen Baldin, Dr. Cuman und Dr. Masnata ist er Autor des Buches 'Total Prosthetics according to Slavicek', teamwork media Italia. Im Jahr 2015 veröffentlichte Nannini das Buch "Ästhetik und Funktion". Seit vielen Jahren hält er kontinuierlich Kurse für Zahnärzte und Zahntechniker über Gnathologie in Bezug auf Ästhetik und Funktion (auch in Zusammenarbeit mit Dr. Lombardo), über Presstechniken mit Lithiumdisilikat und Zirkoniumdioxid und über Totalprothetik zusammen mit Dr. Sandro Pradella.

Vita Dr. Francesco Romagnoli:

Dr. Francesco Romagnoli wurde am 24. Februar 1967 in Modena geboren. Im Jahr 1987 wurde er zum Studium der Zahnmedizin und Zahnprothetik an der Universität Modena zugelassen, das er 1992 mit Bestnote und Auszeichnung abschloss. Im Jahr 1993 wurde er an der Ecole de Medecine Dentaire in Genf unter der Leitung von Prof. J. Holz aufgenommen, die er in den Jahren 1993-94 und 1994-95 besuchte. Von 1996 bis 1998 besuchte er als Tutor die Abteilung für Kieferprothetik und Rehabilitation der Universität Turin unter der Leitung von Prof. Giulio Preti. Von 2001 bis 2003 besuchte er den Fortgeschrittenenkurs für klinische Parodontologie am Eastman Dental Institute (University of London) unter der Leitung von Dr. Pierpaolo Cortellini und Dr. Maurizio Tonetti. Seit 2007 organisiert er in seiner Privatpraxis in Castelnuovo Rangone, Modena, regelmäßig Kurse mit international anerkannten Ärzten auf dem Gebiet der konservierenden Zahnmedizin, Parodontologie und Prothetik. Von 2012 bis 2014 absolvierte er seine Spezialisierung in oraler Implantologie an der Universität von São Paulo (Brasilien). Seit 2020 ist er aktives Mitglied der AIOP (Italian Academy of Prosthetic Dentistry).

Premium